前回、アーマーケースを取り付けたRaspberry Pi 5に。

NVMe対応 SSDを取り付けてみました。

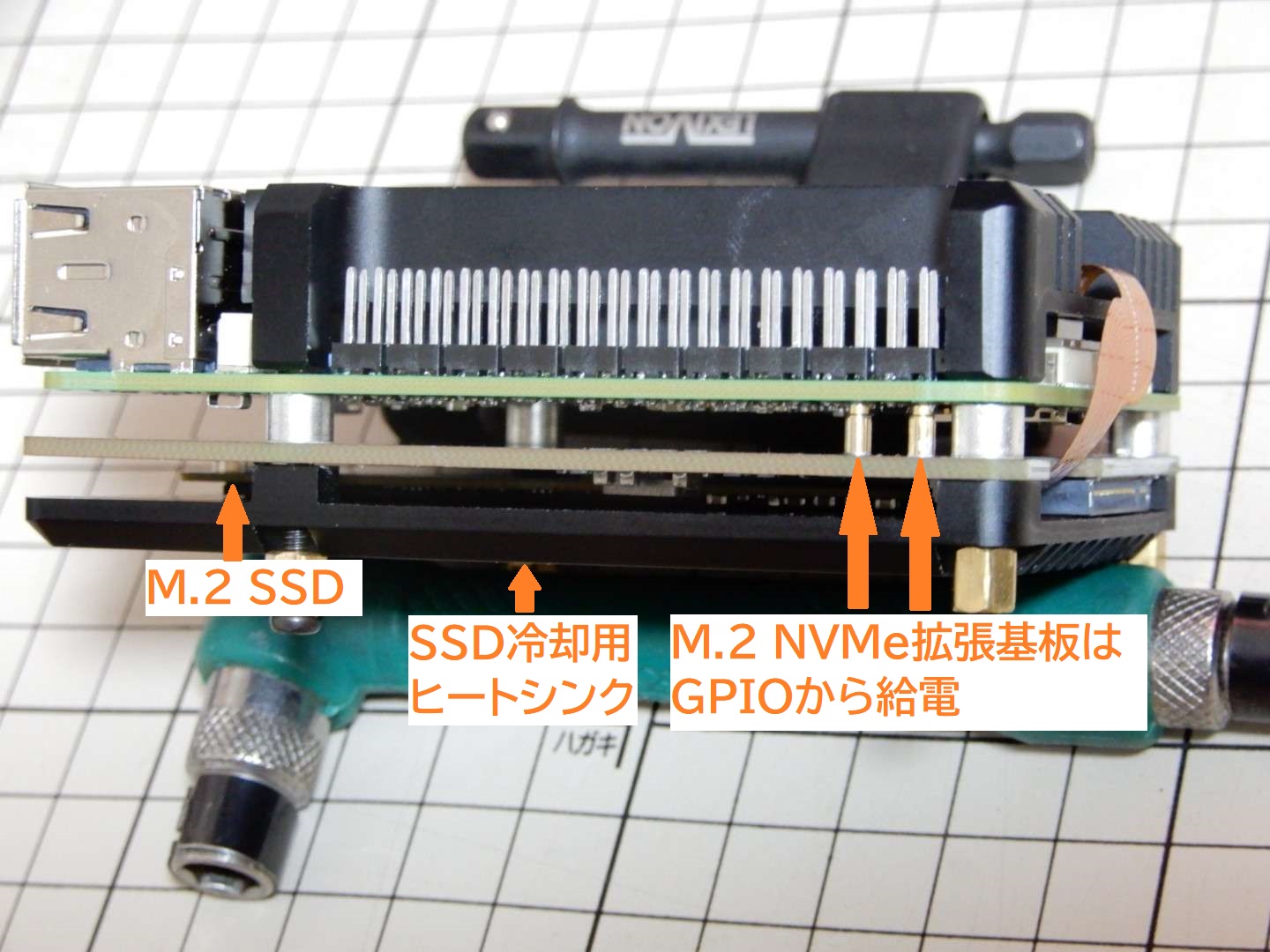

- 排熱の邪魔にならないようにRaspberry Pi本体の下側にPCIe-M.2変換基板を取り付け

- SSDの給電はGPIO端子の下側から行うため、GPIO端子をすべて利用可能

- アーマーケースの下面カバーを、SSDの冷却に使用

使用する機材や手順を記録させて頂こうと思います。

※24.2.24追記: PCIe-M.2変換基板が歪むため、M3のワッシャーが必要です。長さが適切なM2.6x18mmのビスとM3ワッシャーを使用するように記事を修正しました。

目次

Raspberry Pi 5のPCIe-M.2変換基板取り付け手順 本体下面版

使用する機材

Raspberry Pi 5本体

入手したRaspberry Pi 5ですが、技適が無いため、2024年1月現在、電源を入れることはできません。ええ。がちゃがちゃ改造して遊ぶ、ただのおもちゃと化しています。(空想の世界で電源ON

技適を通過してから購入しましょう!

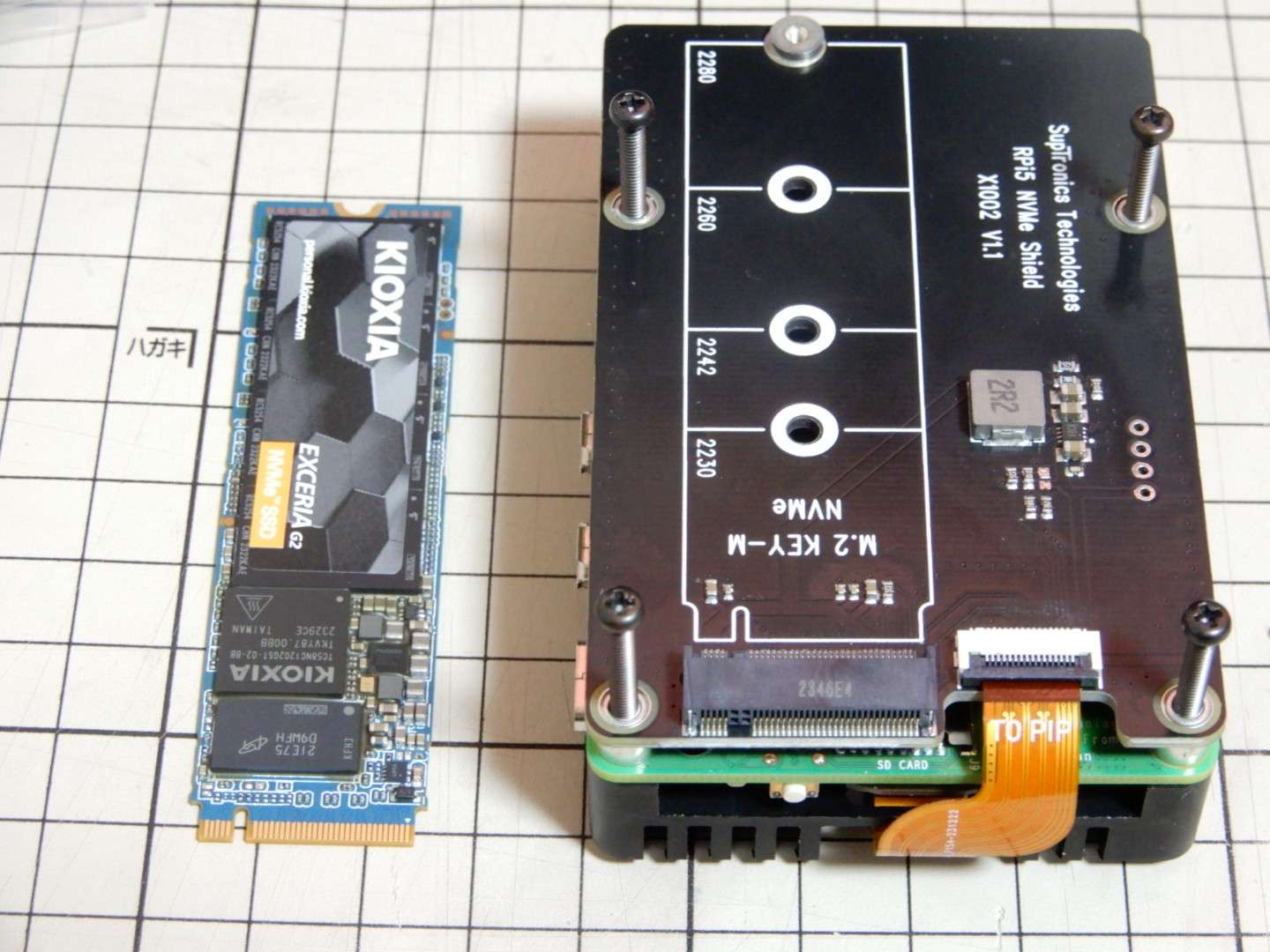

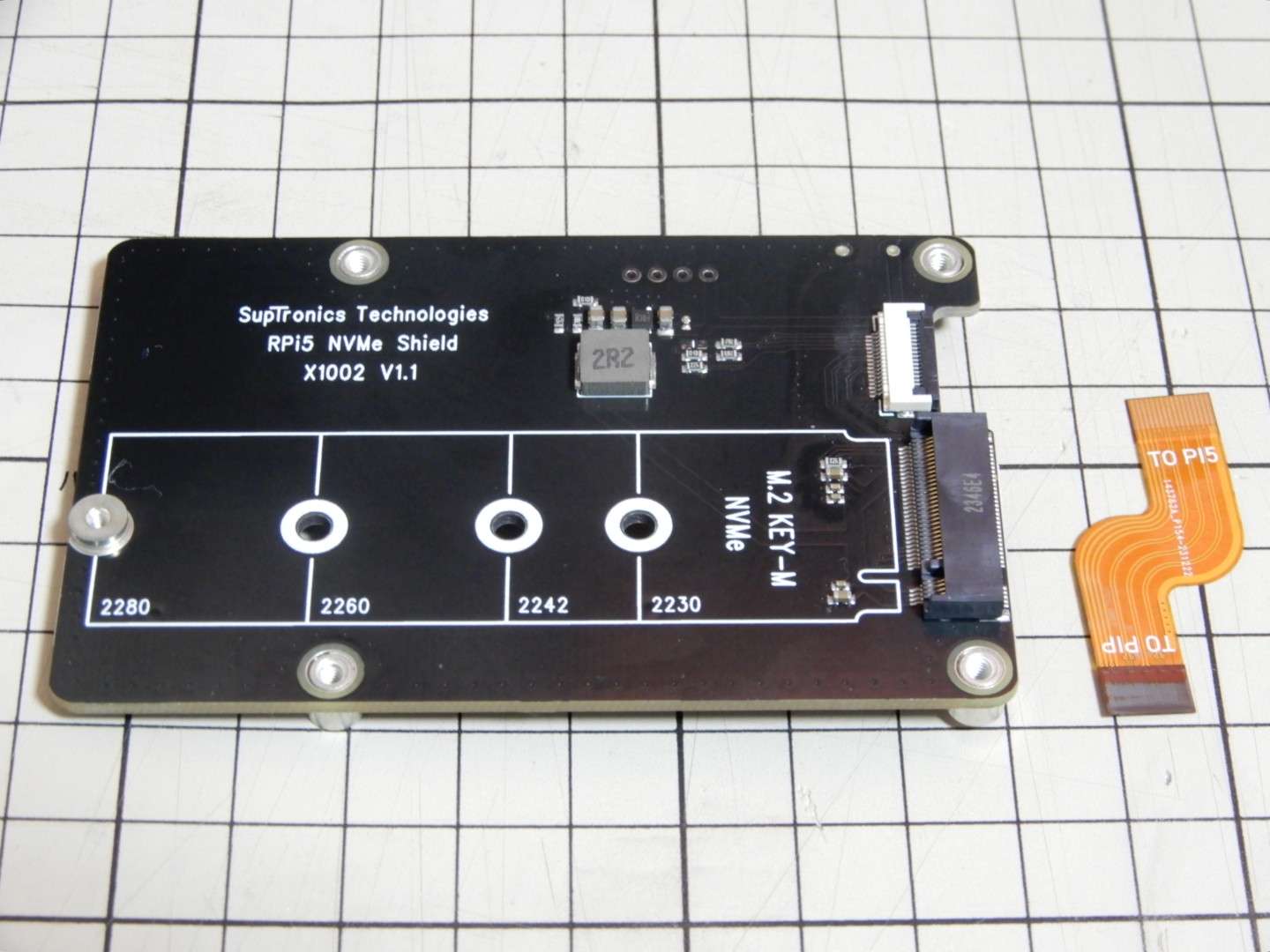

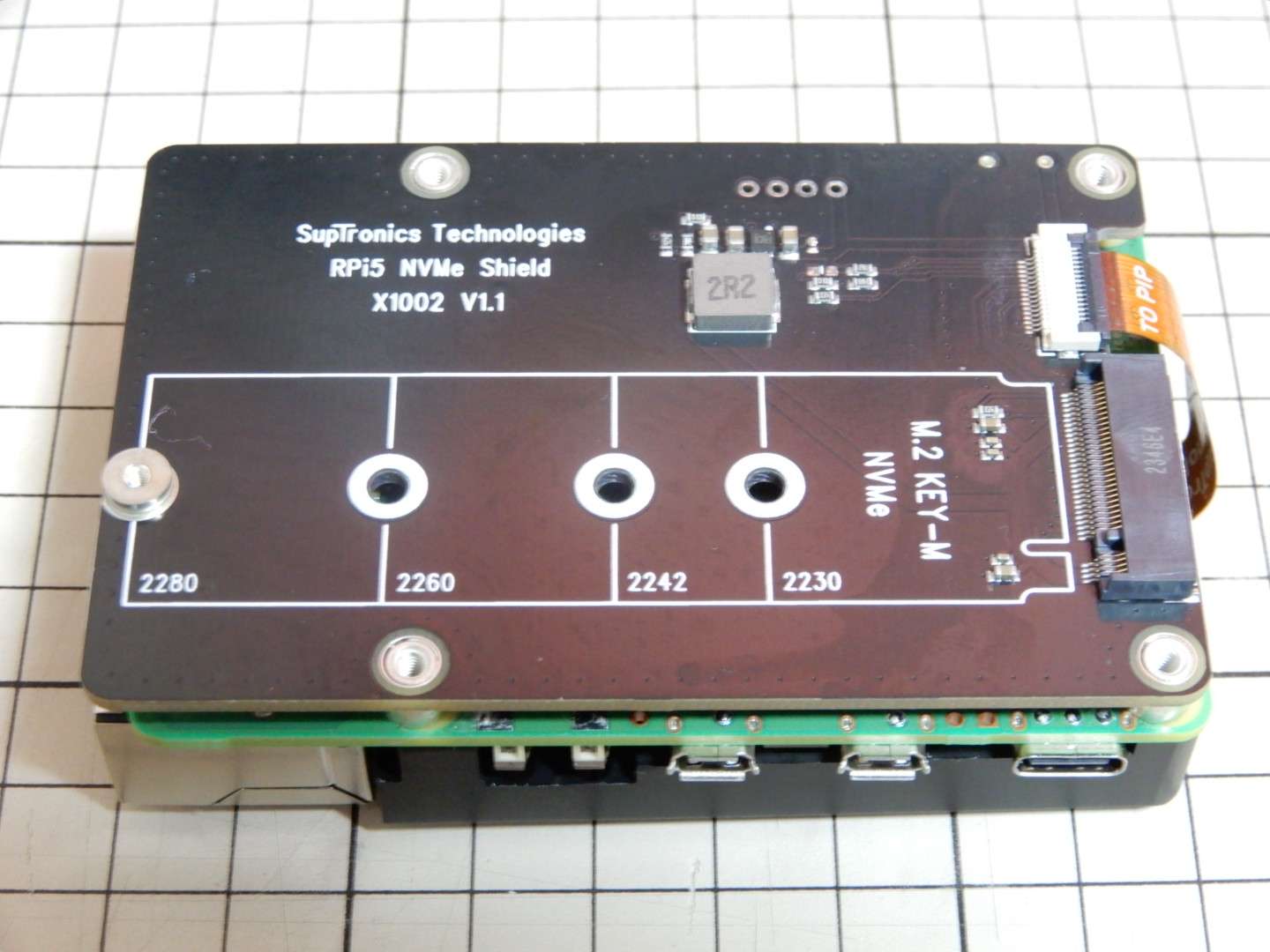

PCIe-M.2変換基板

GeekWormさんの、X1002を使用させて頂きました。X1000からX1003、M300、M400といったバリエーションがあります。X1002は、Raspberry Pi 本体の下面に取り付け・M.2 2230/2242/2260/2280対応版となります。X1002以外は、上面取り付けになります。下面に取り付ける利点ですが、GPIOピンの下側からSSD用の電源を取れるため、GPIO端子が塞がらない点でしょうか。

欠点は、SSDを下側に取り付けるため、SSDの放熱、熱の発散が悪い点です。空気中で熱は上に伝わる性質がありますが、上にあるガラスエポキシ基板は熱伝導率が悪いため、排熱されずに、熱がこもる可能性があります。

この記事では、SSDの下側に直接アーマーケースを取り付けて、その問題を改善しています。

NVMe M.2 SSD本体

対応するSSDは、前述のGeekWormさんのリンクに記載があります。注意書きとして「Phison社製のコントローラーは対応していない」と記載があります。

またRaspberry Pi 5のPCIe端子は、Gen 2.0 x1の仕様となります。一般的なSSDは、PCIe Gen3.0または4.0 x4が多いと思われますので、2.0 x1でも動作する製品が必要です。

私はこちらのSSDを取り付けましたが。

動作確認できていません。この記事は、動作を保証するものではありませんのでご了承下さい。

アーマーケースは本体とSSDの冷却に使用

こちらの取り付け記事の中で。下面はただのフタとしての役割で、何の冷却も行っておりませんでしたが。今回、SSDを取り付けることで、アーマーケースの下面をSSDの冷却に使用しています。

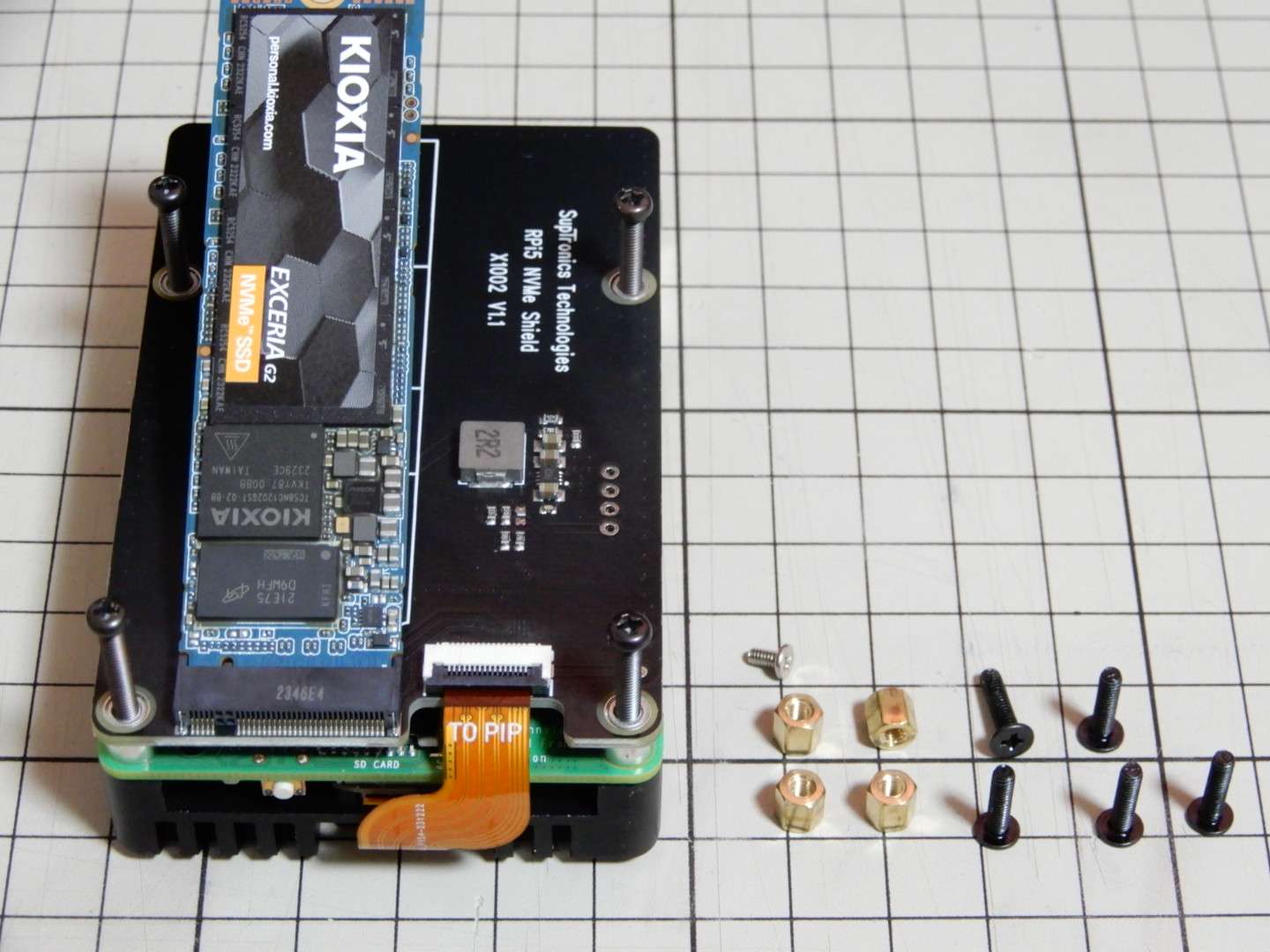

M2.6 x 18mm ビス

GeekWormさんのアーマーケースをはじめ、Raspberry Piシリーズの基板の固定は、M2.6サイズのビスを使用します。

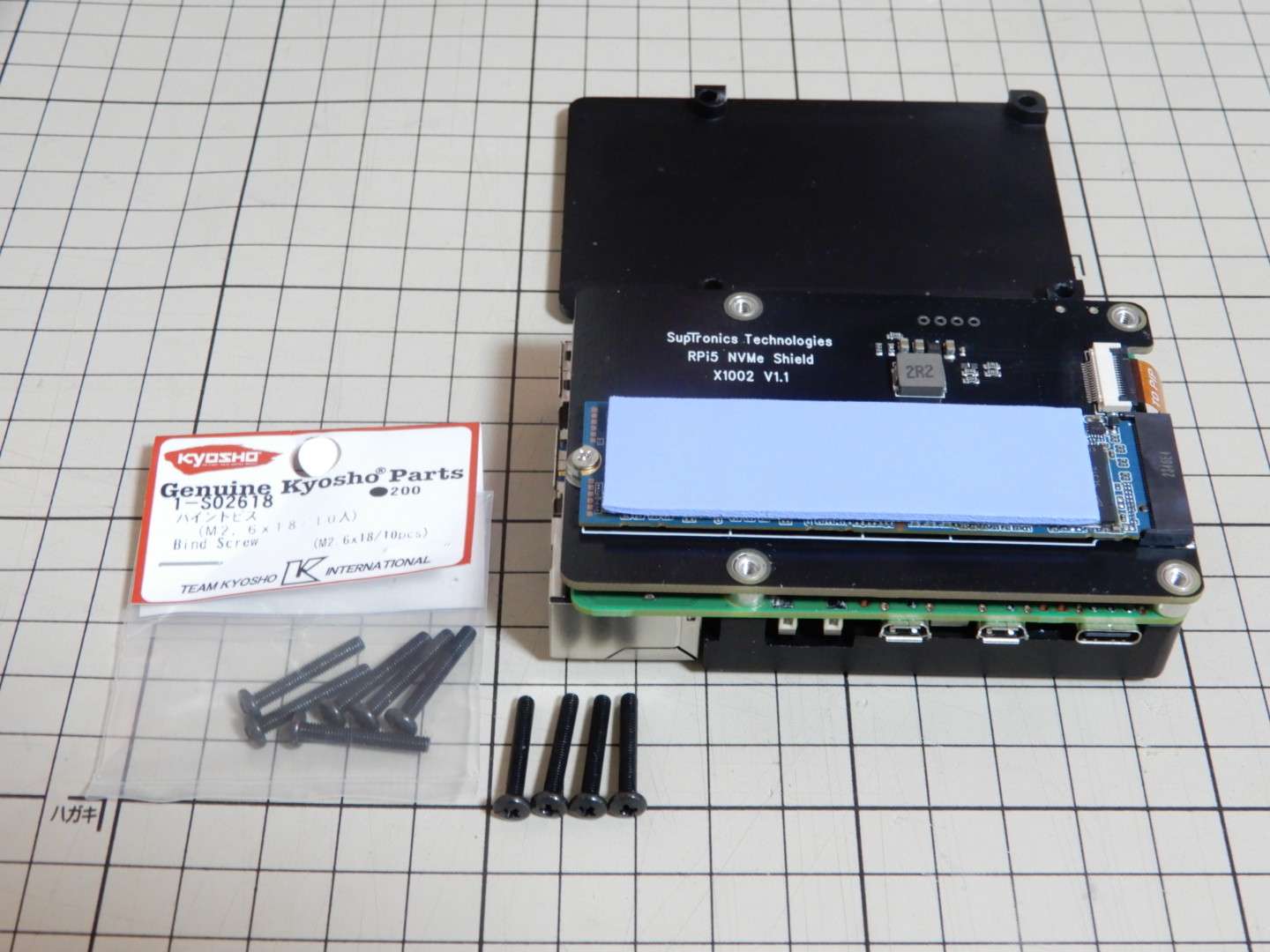

アーマーケースには、写真の右端、M2.6x10mmのビスが付属していましたが、アーマーケースの下蓋を取り付ける場合、長さが足りません。

アーマーケースには、写真の右端、M2.6x10mmのビスが付属していましたが、アーマーケースの下蓋を取り付ける場合、長さが足りません。

今回、M.2変換基盤とアーマーケースの下蓋を取り付けるために、M2.6x18mmのビスを使用しました。18mmのビスを発注して届く間、写真の25mmのビスを一時的に使用したため、写真の一部は25mmのビスが使われています。

後から届いたM2.6x18mmのビスがこちら。こちらが最適な長さになります。

M2.6のビスは流通が限られており、入手が難しい状況です。

私は京商さんのビスを入手させて頂いております。「RCカーといえば京商さん!」「オフロードのタミヤさん!」「プロポのフタバ・サンワさん!」(ミニ四駆ブームの前ですな

M3 ワッシャー ただしSSDの厚さで調整が必要

詳細は後述しましすが。SSDの放熱のため、アーマーケースの下蓋を取り付けますが、下蓋の足の長さが短いため、ビスを閉めると、M.2変換基板が曲がってしまいました。 このため、下蓋の足の長さの調整のために、M3のワッシャーを間に入れました。

このため、下蓋の足の長さの調整のために、M3のワッシャーを間に入れました。

もちろん、M2.6のワッシャーでも問題ありませんが、入手が難しいため、M3で代用したかたちです。

ワッシャーが必要かは、使用するSSDの厚さによります。今回使用したSSDでは、ワッシャーを4枚使用したということになります。より厚いSSDの場合や、密着度を上げるためにサーマルパッドを挟む場合、ワッシャーを2枚・3枚入れる必要があります。

以上が機材となります。

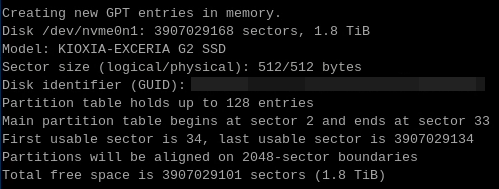

PCIe-M.2変換について

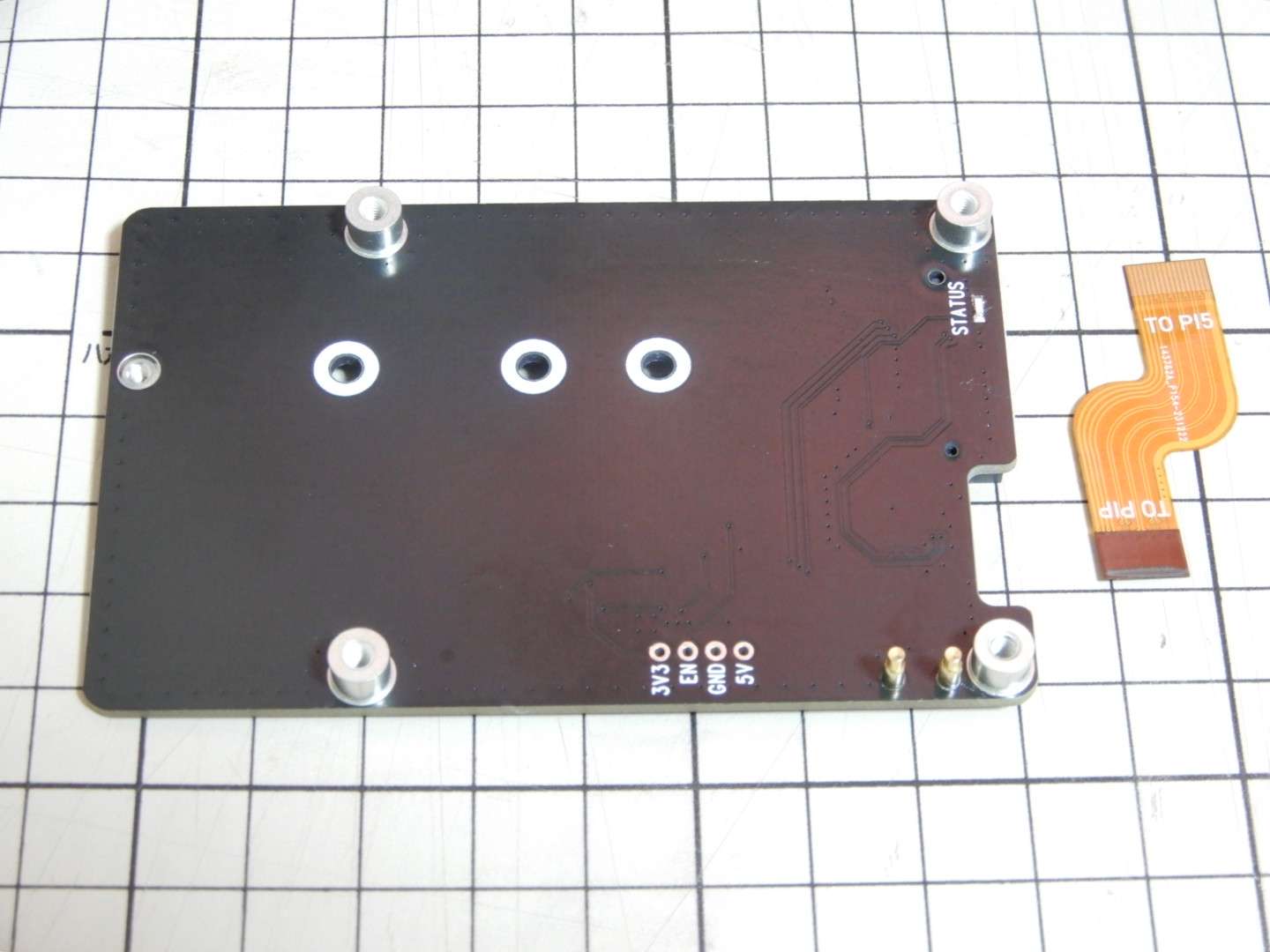

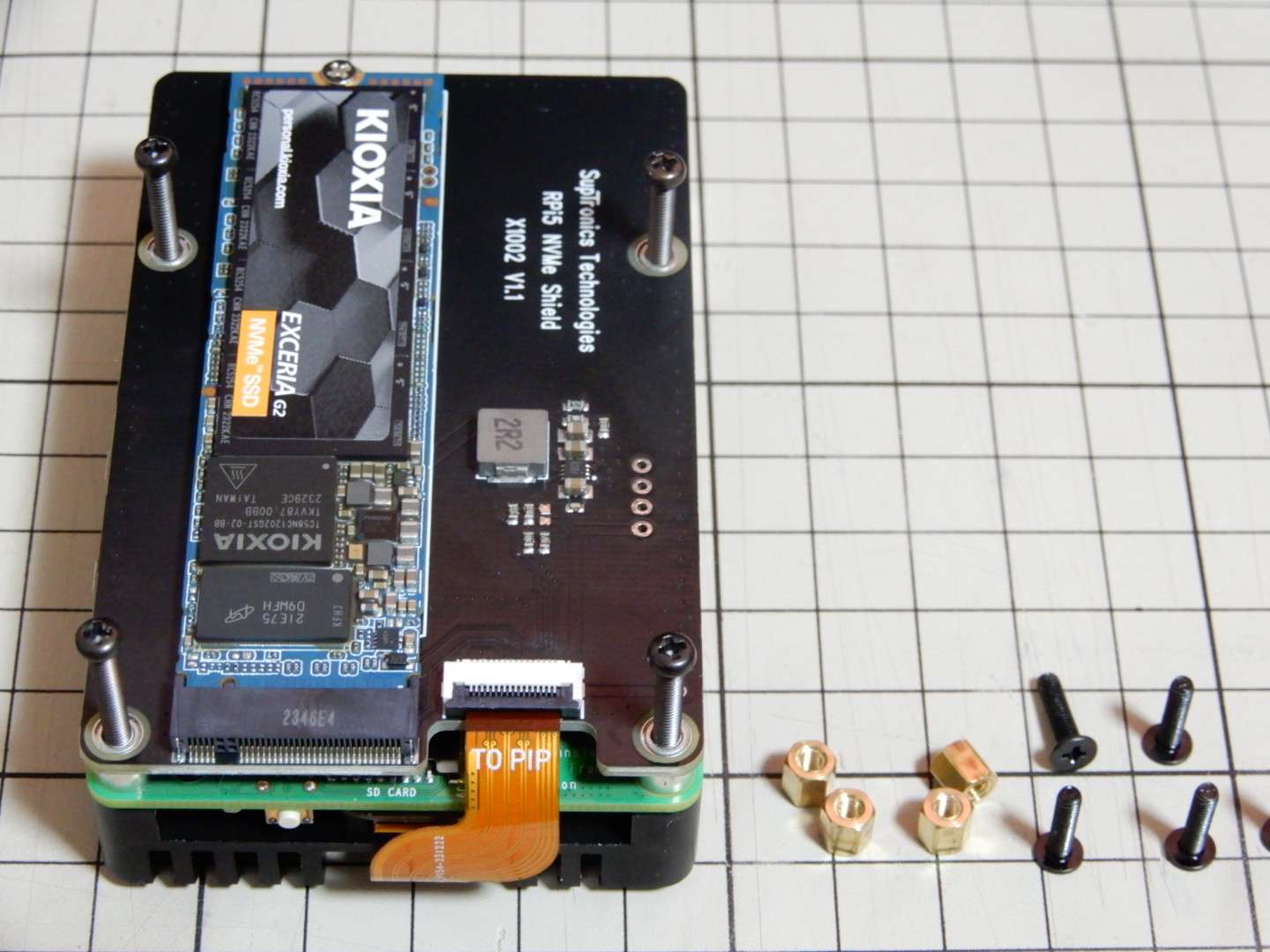

変換基板はこのような感じです。こちらはM.2 SSDを取り付ける側の面になります。

変換基板はこのような感じです。こちらはM.2 SSDを取り付ける側の面になります。

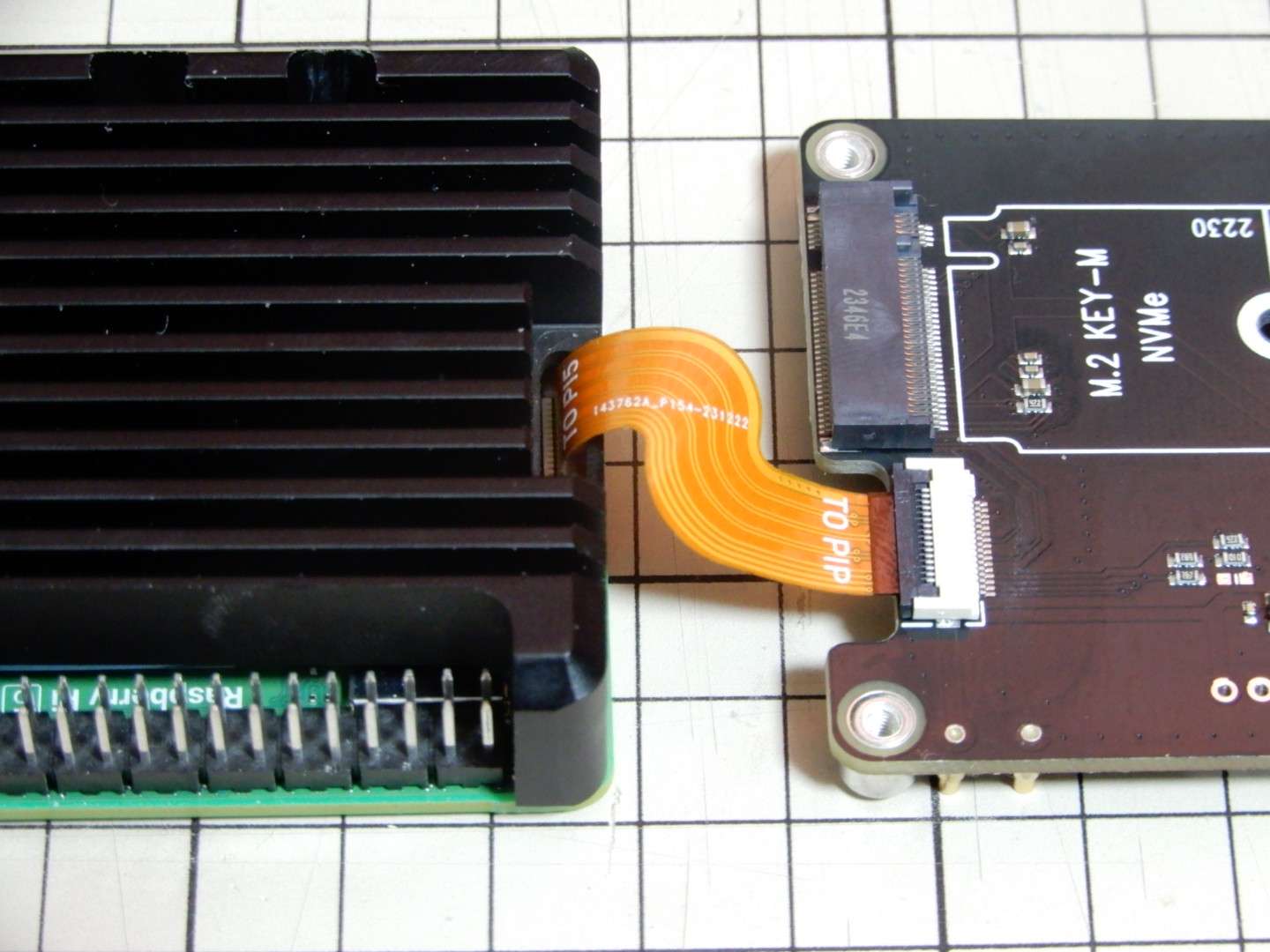

Raspberry Pi 5との接続は、付属のフレキシブルケーブルを使用します。フレキには「TO PI5」「TO PIP」と記述があります。「TO PI5」をRaspberry Pi 5側に取り付けると覚えておきましょう。

変換基板の裏面はこのような感じです。右下に、GPIOから給電するためのピンが2本見えます。こちらのかげで、変換基板を取り付けると同時に、SSD用の電源の配線が行われます。

変換基板の裏面はこのような感じです。右下に、GPIOから給電するためのピンが2本見えます。こちらのかげで、変換基板を取り付けると同時に、SSD用の電源の配線が行われます。

後述しますが、ピンを曲げない・折らないように。取り扱いは慎重に。

M.2変換基板の取り付け

フレキシブルケーブルの取り付け

最初に、pcieフレキシブルケーブルを取り付けましょう。

Raspberry Pi 5本体のPCIe端子、コネクタの茶色の部分をそっと持ち上げて緩めます。

Raspberry Pi 5本体のPCIe端子、コネクタの茶色の部分をそっと持ち上げて緩めます。

写真は、コネクタを緩めて、フレキを差した状態です。フレキは垂直に差します。

このあと、マイナスドライバーで茶色の部分を押して固定しました。

続いて変換基盤側を取り付けます。変換基板側は、コネクタの黒い部分を90度パカッと開けるタイプでした。開けて、フレキを奥までしっかり差して、パタっと閉めました。

フレキの配線は以上になります。

M.2変換基板の取り付け

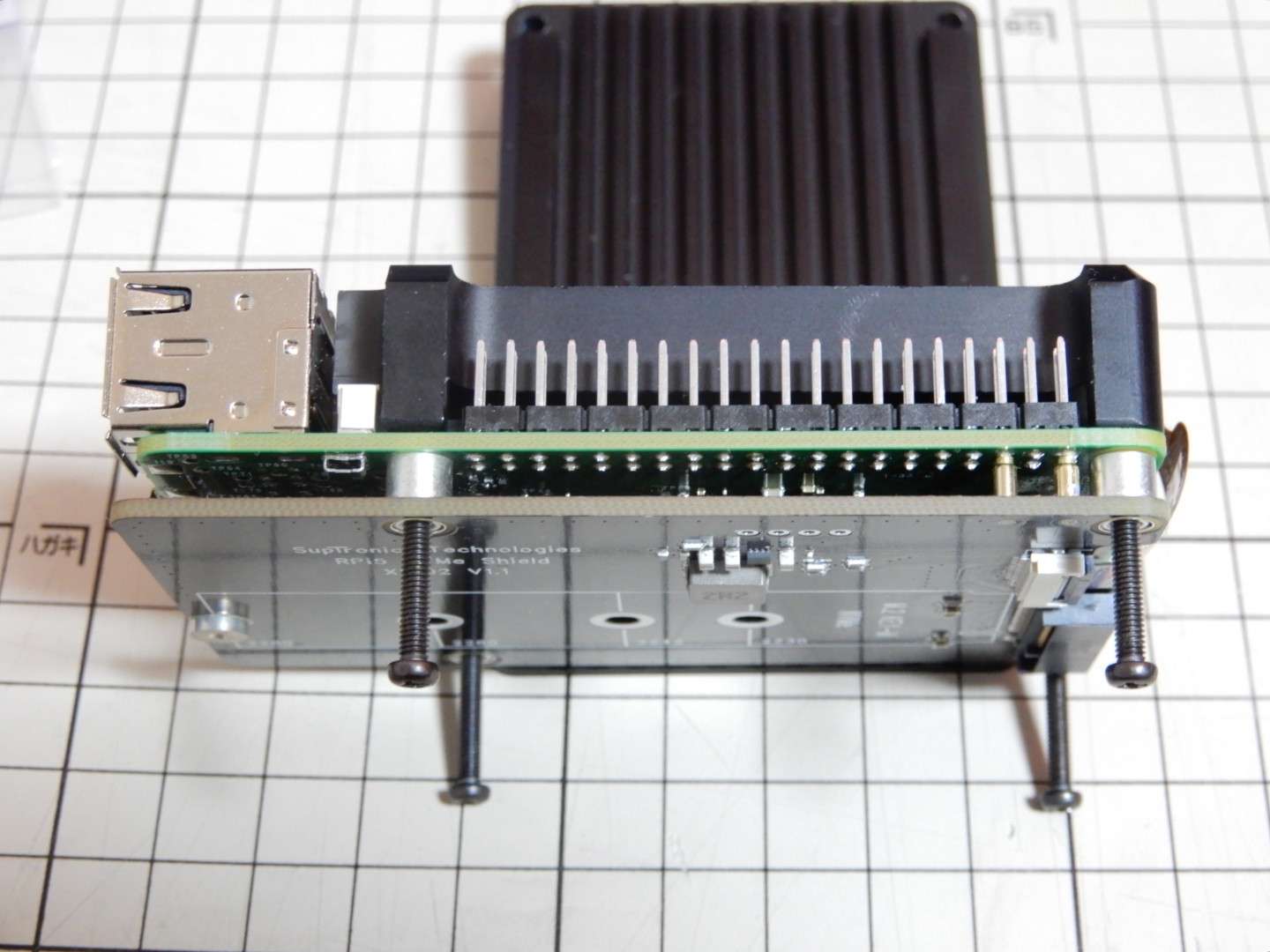

次に変換基盤をRaspberry Pi 5に取り付けます。

前回取り付けたアーマーケースのビスを外し、下側のカバーを取り外しました。

前回取り付けたアーマーケースのビスを外し、下側のカバーを取り外しました。

取り付けは慎重に。GPIO給電用のピンを折らないように注意しましょう。

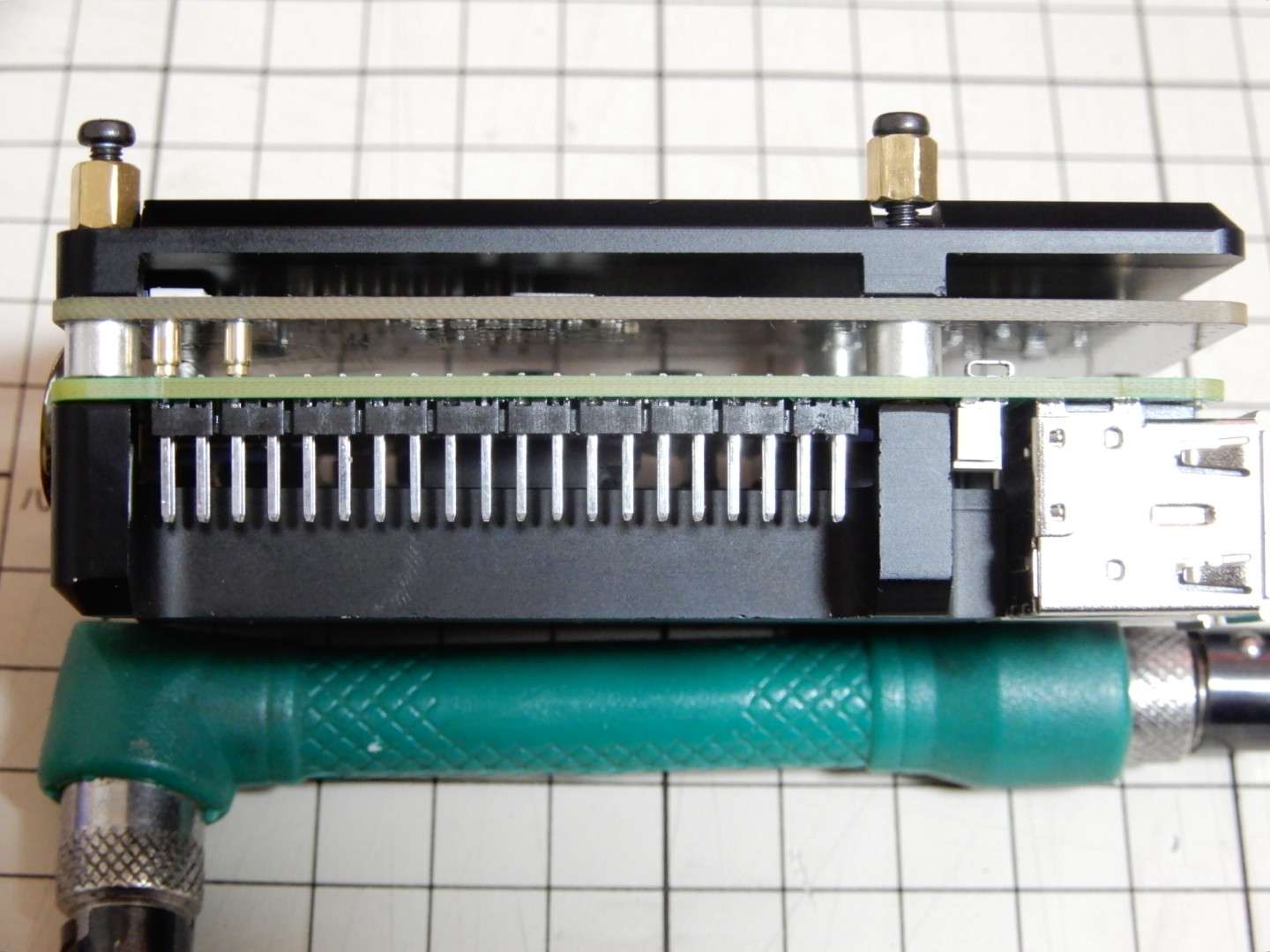

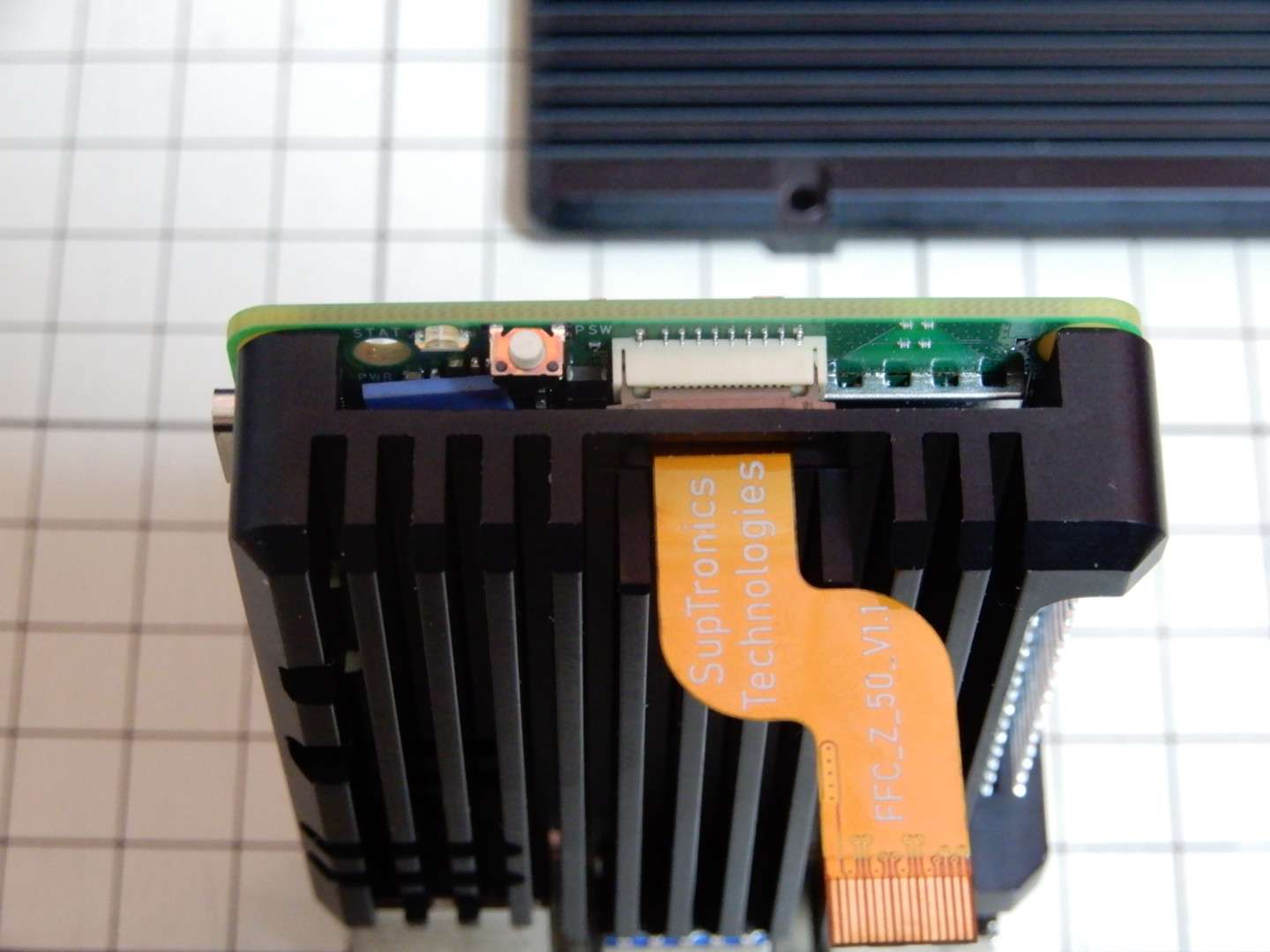

載せる位置を横から見て確認しながら、基板を上から垂直に載せます。

このような感じで、垂直に載せたら、あとはずれないように注意しましょう。

このような感じで、垂直に載せたら、あとはずれないように注意しましょう。

動かすと、GPIO給電ピンが曲がる・折れますので注意しましょう。

SSD取り付け前に基板を仮止め

理由ですが、やはりGPIOピンを保護するためです。SSD取り付け中に、GPIOピンが折れたら終了ですから。(慎重にね

GPIO給電ピンを横からみると、このような感じでGPIOの下面に密着していることが確認できます。

SSD取り付け

M.2端子に、このくらいの角度で斜めから差し込みます。斜め刺しにならないように、端子と水平に、さらにきっちりと奥まで。

M.2端子に、このくらいの角度で斜めから差し込みます。斜め刺しにならないように、端子と水平に、さらにきっちりと奥まで。 最後に、SSDを上から押して、M.2変換基板に付属の銀色のビスでSSDを固定します。

最後に、SSDを上から押して、M.2変換基板に付属の銀色のビスでSSDを固定します。

SSD用のサーマルパッドは基板の変形に注意

SSDとアーマーケースの密着度を上げるために、サーマルパッドを使用する場合。

SSDとアーマーケースの密着度を上げるために、サーマルパッドを使用する場合。

位置としては、アーマーケース下蓋のこのあたりが、SSDとの接触面になります。

位置としては、アーマーケース下蓋のこのあたりが、SSDとの接触面になります。

しかし、今回はサーマルパッドは使用しませんでした。理由は、前述の通り。 アーマーケースの下蓋の足の長さが足らず、M.2変換基板が変形するためです。

アーマーケースの下蓋の足の長さが足らず、M.2変換基板が変形するためです。

サーマルパッドを使用したり、厚いSSDを使用すると、変形が大きくなります。

今回は、サーマルパッドなしでも、SSDとヒートシンクとなる下蓋が問題なく密着していました。

どうしてもサーマルパッドを使用したい場合は、基板が変形しないように、ワッシャーを何枚か使用して下蓋の足の長さを調節して下さい。

SSD用のヒートシンクの取り付け ビスが長い場合

アーマーケースの下側のカバーを、SSDのヒートシンクとして使用したいのですが。

25mmのビスでは、カバーを固定できておらず、パカパカ上下に動きます。

よって、適切な長さのビスは、25-6.7mm = M2.6x18mmであることがわかります。

今回は、25mmのビスに5mmのスペーサーを入れて固定することにしました。スペーサーはM.2変換基板に付属のものです。

7mmほどビスがはみ出ますが。放熱の面では、風通しがよく、かえって都合が良いかもしれません。 アーマーケースをカッターマットに直接置いて、カッターマットをグニャらせた経験がありますので。長いビスを使って、浮いていても良いかも?

アーマーケースをカッターマットに直接置いて、カッターマットをグニャらせた経験がありますので。長いビスを使って、浮いていても良いかも?

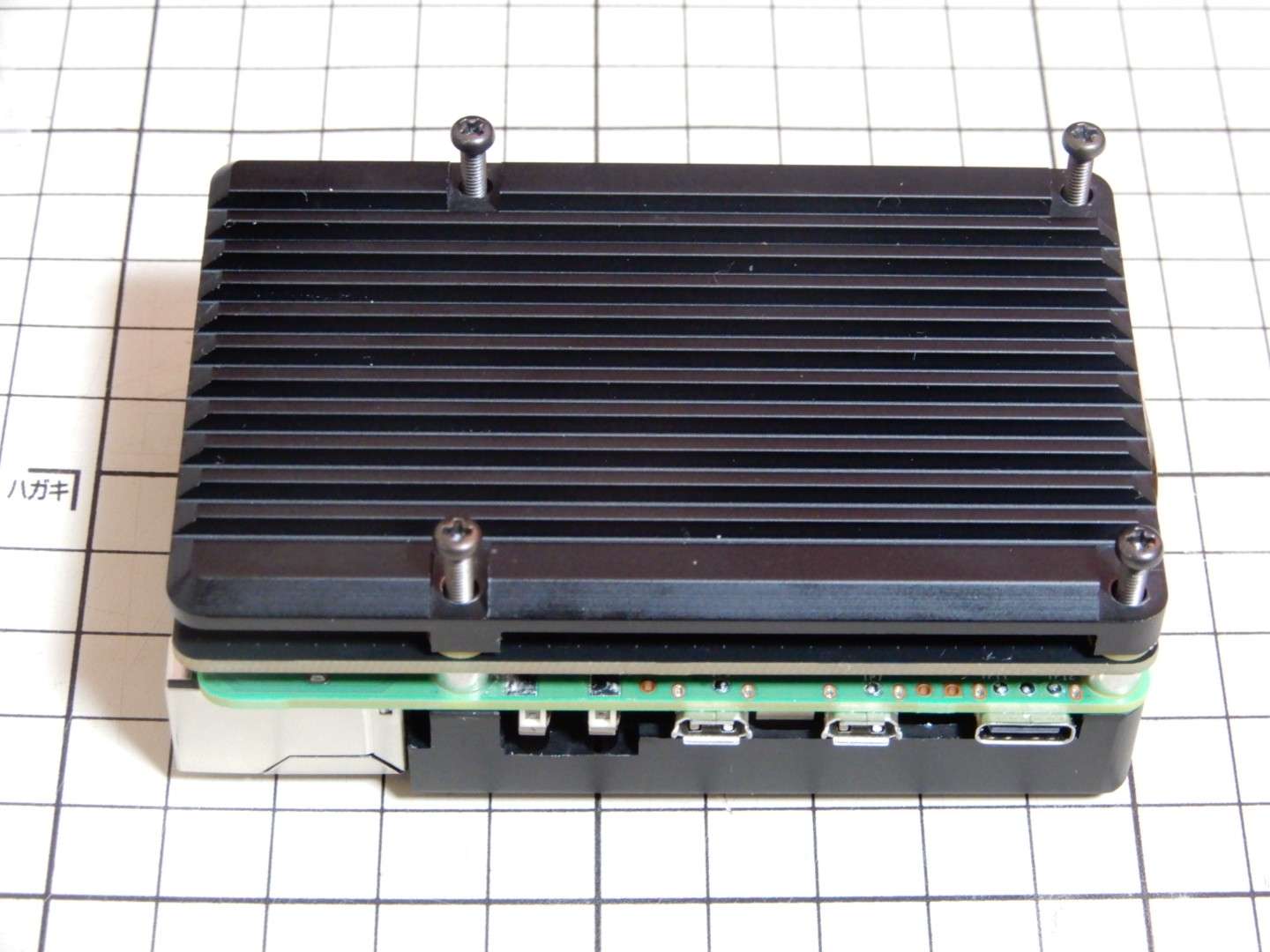

SSD用のヒートシンクの取り付け 適切な長さのビスの場合

ヒートシンク(下蓋)を取り付ける前に、ワッシャーを入れて、下蓋の足の長さを調節します。

適切な足の長さの場合、ビスを締めても、M.2変換基板が変形することなく固定できます。

フレキシブルケーブル・microSDカード取り出し問題なし

フレキシブルケーブルの具合ですが。アーマーケースの上面の穴を通っていますが、張力は無く、ちょうどよい感じです。PCIeの配線は、全く問題ありません。

フレキシブルケーブルの具合ですが。アーマーケースの上面の穴を通っていますが、張力は無く、ちょうどよい感じです。PCIeの配線は、全く問題ありません。

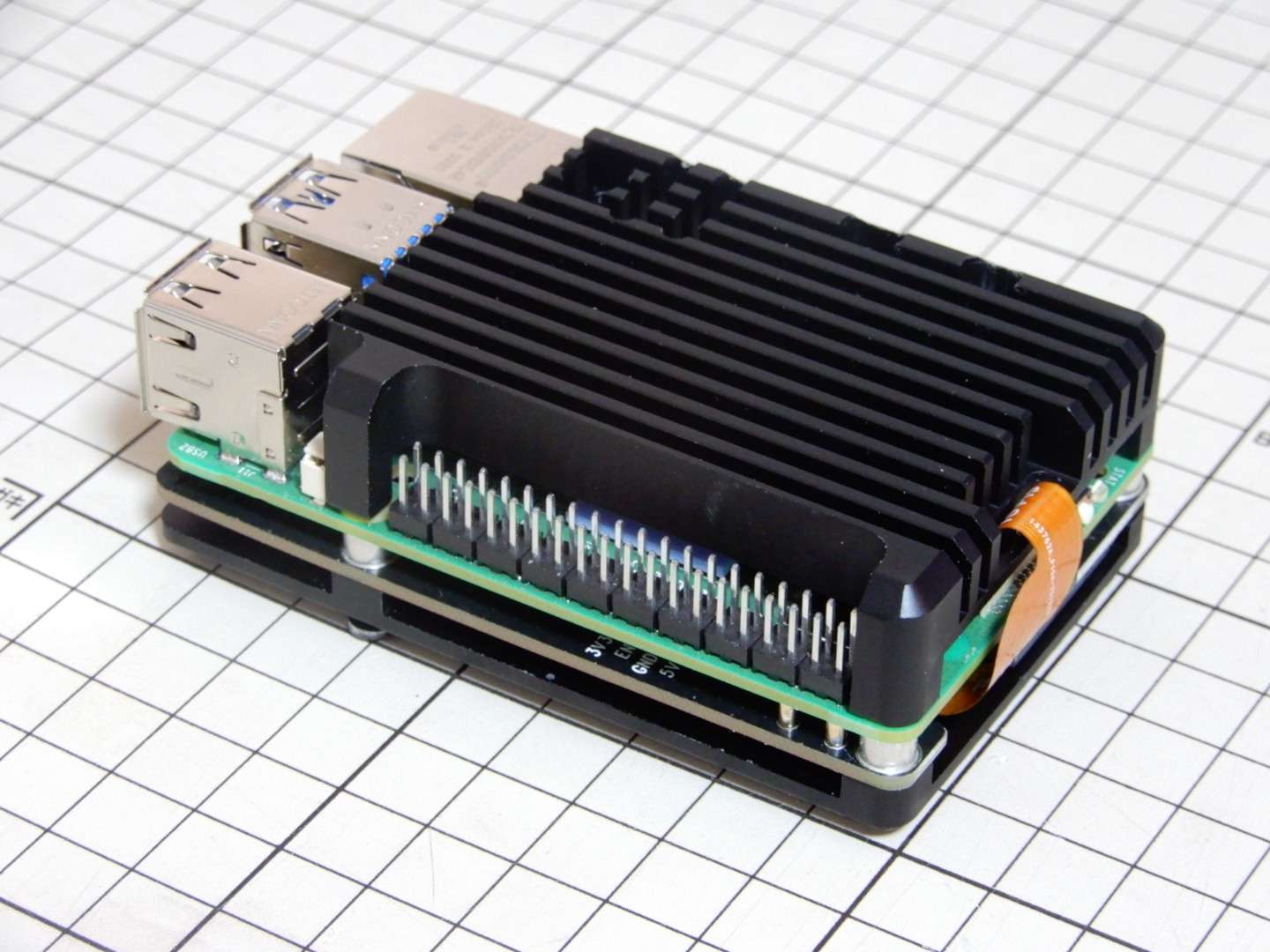

というわけで、Raspberry Pi 5 NVMe M.2 SSDバーガーが完成しました。

というわけで、Raspberry Pi 5 NVMe M.2 SSDバーガーが完成しました。

フレキシブルケーブルですが、microSDカードの差込口と干渉することはありません。問題なくmicroSDカードを使用可能です。

お疲れ様でした。

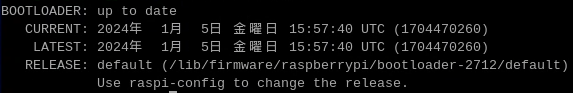

Raspberry Pi 5は5V 5Aと電源容量が大きく、発熱量が大きと思われるため、何らかの冷却システムが必要になります。今回はアーマーケースを使用しました。

SSDを取り付ける場合、Raspberry Pi 5の上面に取り付けると、冷却システムと干渉する可能性があります。この記事では下面に取り付けたため、本体の冷却システムと干渉することはありません。

一方、SSDも発熱で性能が落ちる可能性があるため、こちらも冷却システムが必要になります。アーマーケースの下蓋は、Raspberry Pi 5の基板の冷却には使用されていなかったため、丁度良く、SSDの冷却用に転用することができました。

ただのカバーで、ヒートシンクとして機能していなかった下蓋を有効利用できて、部品を効率的に使用できる結果となりました。(個人的には大満足

さて。SSDを取り付けたものの、電源がないため動作確認できていないのですよね。

早くRaspberry Pi 5本体と、電源アダプターが技適対応になることを願っております。

その時まで、ごきげんよう。