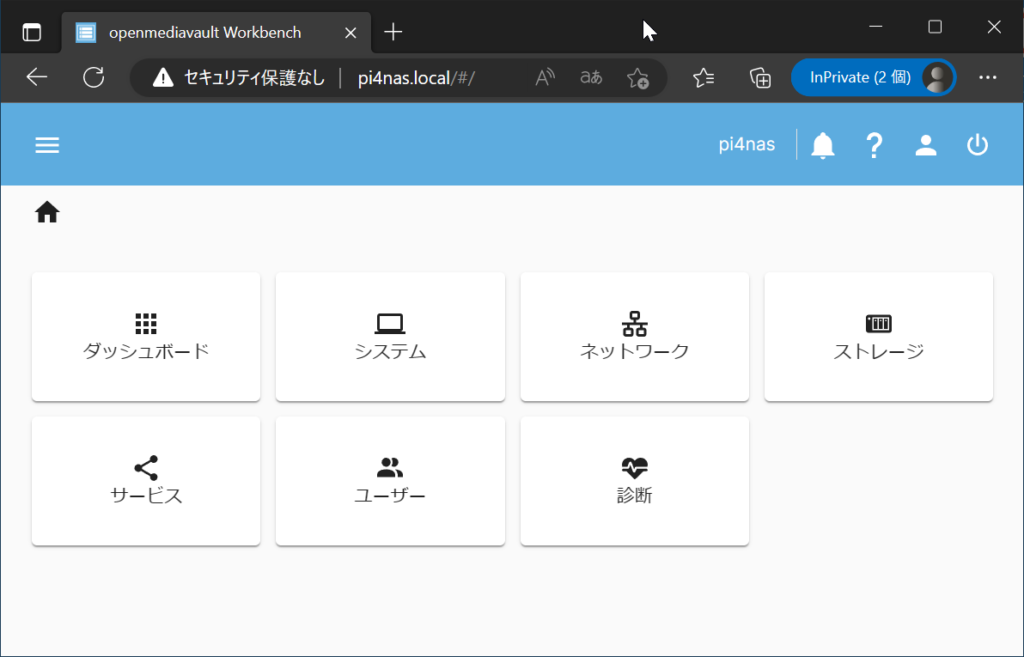

64ビット版のRaspberry Pi OSに、OpenMediaVault 6をインストールしてみました。

USBストレージを取り付けて、SMB/CIFSやNFS、Rsync対応のNASを構築できます。

管理画面は日本語対応で、共有フォルダの作成やユーザアクセス権限の設定など、Webブラウザ上ですべての管理ができるようです。RAID構築やプラグインによる機能拡張にも対応しています。

64ビット対応のRaspberry Pi 4でNASを構築したい場合、最もお勧めの構成です。

構築手順を記録させて頂こうと思います。

NAS用USBストレージの他に、起動用microSDカード必須

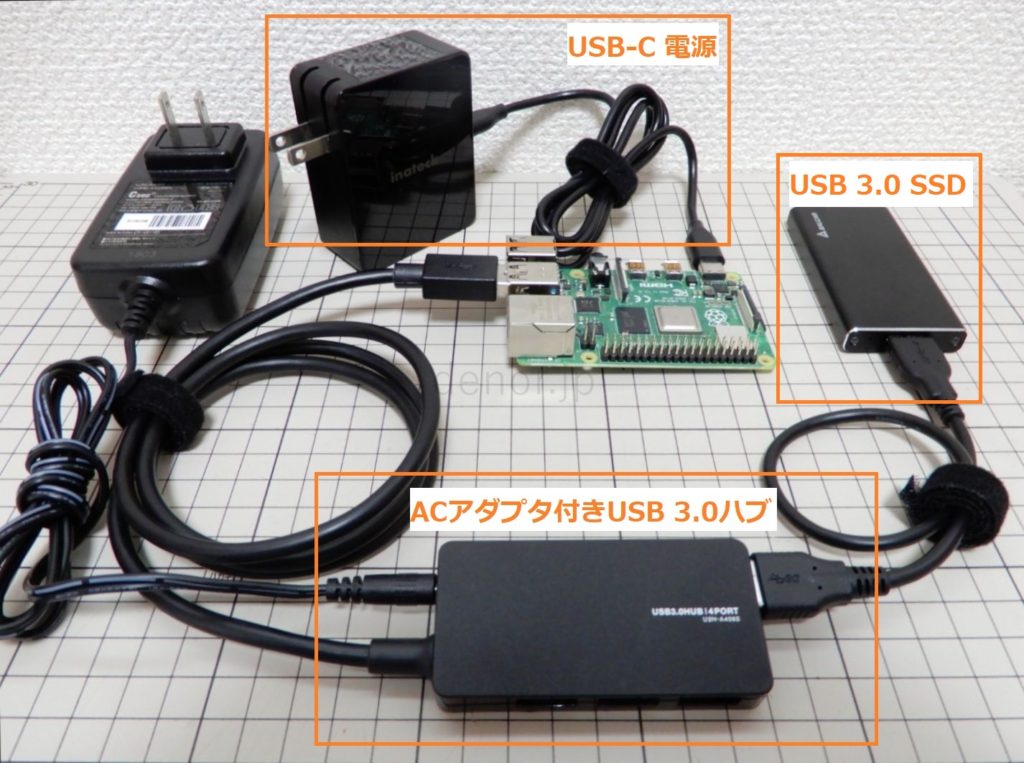

使用する機材は下記になります。

Raspbrery Pi 4本体

[amazonjs asin=”B0891RC99L” locale=”JP” title=”正規代理店商品 Raspberry Pi 4 Model B (8GB) made in UK element14製 技適マーク入”]NASを構築するにあたり、USB 3.0端子に対応したRaspberry Pi 4がお勧めです。また今回Raspberry Pi OSは64ビット版を使用しますので、性能を最大限引き出すことが可能です。

microSDカード

[amazonjs asin=”B07N31TTJT” locale=”JP” title=”トランセンド microSDカード 64GB UHS-I U3 V30 A2 Class10 (最大転送速度100MB/s) TS64GUSD330S”]microSDカードは、起動用のストレージとして使用します。OpenMediaVaultの仕様上、起動したストレージと、共有フォルダを作るストレージを必ず分ける必要があります。実はストレージ1つでNASを構築できないか、実際に試したのですが、失敗に終わりました。

起動用ストレージの容量は、それほど多くなくて大丈夫のようですが、32GBで構築したところ、再起動後に起動しなくなった経験がありました。64GBでは問題なく起動しました。

性能を最大限引き出せる「UHS-I U3 A2対応」を選択しましょう。U3は最低読書速度30MB/s保証、A2はランダムアクセスの速さを表します。またV30、V60のような表記がある場合、V30以上を選択しましょう。

Raspberry Pi 4のEEPROMブートローダーが最新版の場合、microSDカードではなく、USBフラッシュメモリーからOpenMediaVaultを起動することも可能です(実験済み)。しかし繰り返しになりますが、NAS用のストレージが別途必要になり、ストレージ用にUSB 3.0端子を2つ使用します。起動はmicroSDカードで問題無い気がします。

USBストレージ

[amazonjs asin=”B0918WYL3L” locale=”JP” title=”BUFFALO(バッファロー) HD-TDA4U3-B 外付けHDD USB-A接続 TOSHIBA Canvio Desktop(テレビ・パソコン両対応) ブラック [据え置き型 /4TB]”]共有フォルダ用の専用ストレージになります。複数台ストレージを接続し、各種RAIDの構成も可能のようです。

Raspberry Pi のUSB端子は電源容量に制限があるため、消費電力が大きいストレージを接続すると、動作が不安定になります。コンセント付きの3.5インチHDDを取り付ける方法が手軽でお勧めです。

2.5インチHDD/SSDを使用する場合、Y字ケーブルで別途電源を供給する必要があります。よろしければこちらの記事を御覧ください。

注意が必要なのはSSDです。SSDの機種によって、電源容量不足で動作が不安定になる場合があります。その場合、セルフパワーのUSBハブで電力を供給する必要があります。

[amazonjs asin=”B0759XCLVR” locale=”JP” title=”エレコム USB3.0ハブ/ACアダプタ付/セルフパワー/4ポート/ブラック U3H-A408SBK”]

SSDについての詳細はこちらの記事になります。

Raspberry Pi 4用電源

[amazonjs asin=”B09M715V5V” locale=”JP” title=”Geekworm Raspberry Pi 4 USB-C (Type C)電源アダプター、5V 4A 20W、 Raspberry Pi 4 /PiKVM-A3/PiKVM-A8/NASPi/Jetson nano 2GB/X735/X728/X708/X703適用”]Type-C対応、電圧5V、電源容量4A(20W)の電源をお勧めします。電源容量が少ないと、画面右上に雷マークが表示されて動作が不安定になります。必ず4A以上を供給できる電源を使用しましょう。

LANケーブル

[amazonjs asin=”B00B42H1FK” locale=”JP” title=”エレコム LANケーブル CAT6A 3m ツメが折れない 爪折れ防止コネクタ cat6a対応 スタンダード ブルー LD-GPAT/BU30″]後述の公式インストールマニュアルで確認したところ。OpenMediaVaultはWi-Fiに対応していますが、初期設定は有線LANで行う必要があるそうです。

またNAS、サーバとして運用する事を考えると、有線LANで接続したほうが、性能を最大限活かせるように思えます。

64ビット版Raspberry Pi OSへのOpenMediaVault 6構築手順

構築の手順は、次の流れになります。

- 起動用のmicroSDカード作成

- 初期設定・アップデート

- OpenMediVault 6インストール

- 管理画面ログイン

- OpenMediaVault設定(NASとしての各種設定)

Raspberry Pi 4のブートローダーEEPROMが古い場合でも。2番の手順の中で、EEPROMを最新版に更新できます。このあたり、Raspberry Piの公式OSを使用するメリットがありますね。

OpenMediaVault 6インストールの公式手順は、下記になります。こちらの手順がベースになります。

https://wiki.omv-extras.org/doku.php?id=omv6:raspberry_pi_install

では順番に進めて行きましょう。

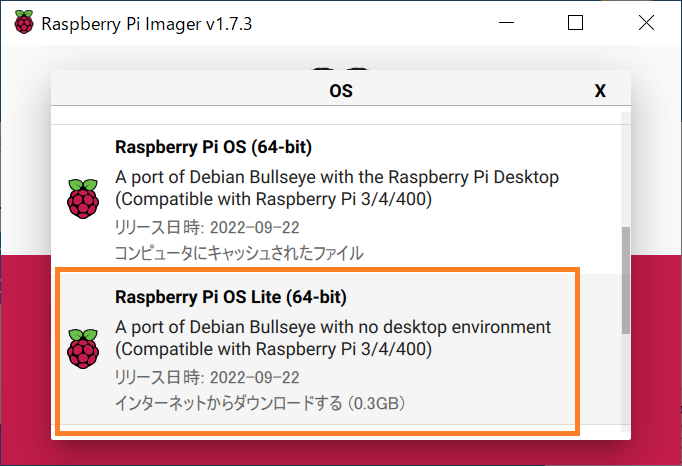

OSはRaspberry Pi OS Lite(64ビット)を選択

Raspberry Pi Imagerで、microSDカードにOSイメージを書き込みます。

https://www.raspberrypi.com/software/

この時、必ず「Lite版」を選択します。

Liteではない通常版では、OpenMediaVaultインストールが進みません。(実験済み)

Liteではない通常版では、OpenMediaVaultインストールが進みません。(実験済み)

絶対にLite版を選ぶ必要がありますので、十分にご注意下さい。

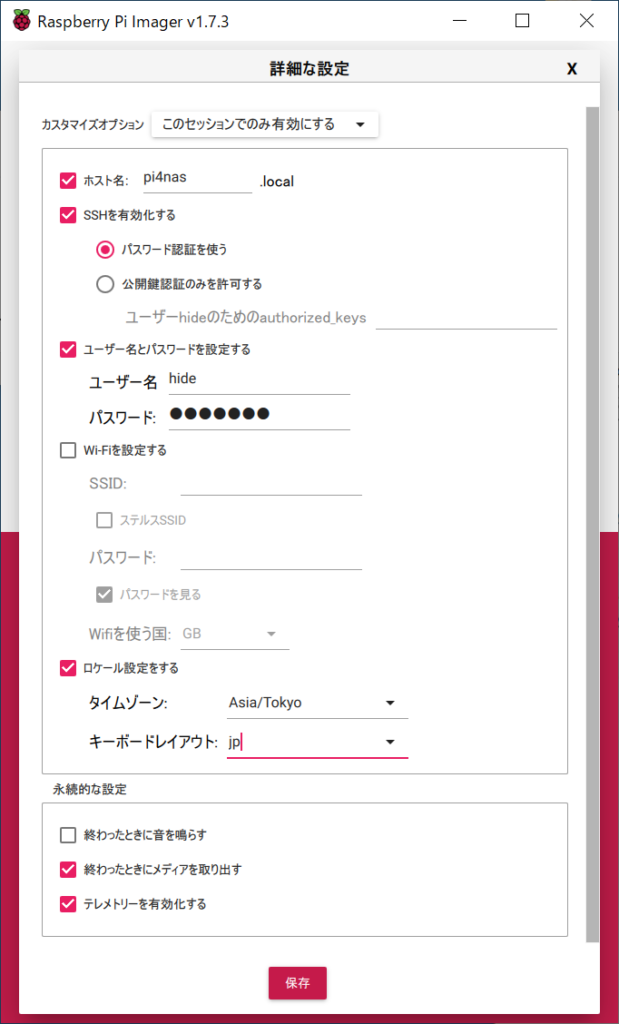

またイメージ書込み前に、歯車アイコンで初期設定を行います。

ユーザを予め作成しますが、「admin」は使用できません。OpenMediVaultの管理用に予約されていますので、必ず別のユーザを作成します。別のユーザは、初期設定やOpenMediaVault以外の機能の管理に使用するかたちです。

- ホスト名 pi4nasにしてみました

- SSH有効

- ユーザ名

- 一般的にはpi等ですが、セキュリティ上他と被らないものが望ましいです

- 「admin」は予約済みのため使用不可

- ロケール

- タイムゾーン→Asia/Tokyoが選択済み

- キーボードレイアウト→「jp」と入力するか、カーソル上キーで選択

設定を保存後、microSDカードにLite(64-bit)版イメージを書き込みます。

設定を保存後、microSDカードにLite(64-bit)版イメージを書き込みます。

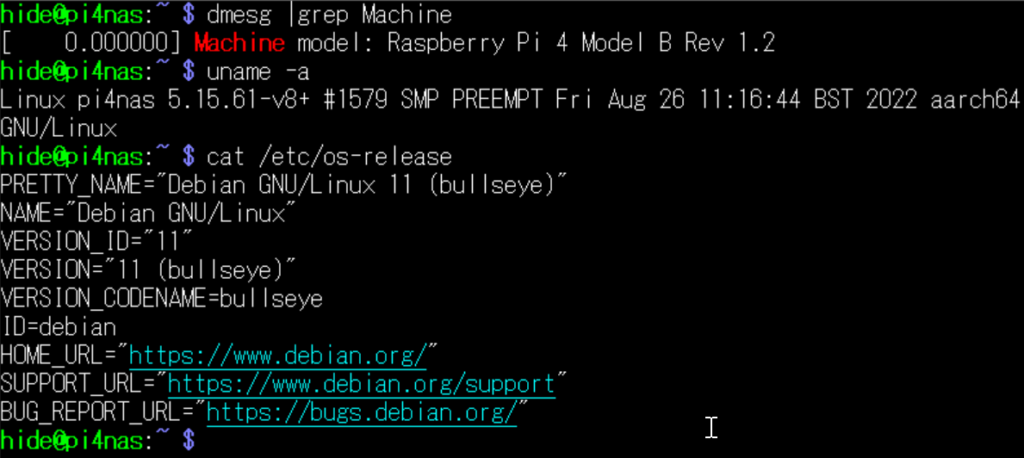

Raspberry Pi OS Lite(64ビット)の初期設定

Raspberry Pi 4にmicroSDカードをセットします。

このとき、USBストレージは、まだ接続しないほうが良いと思います。これはRaspberry Piがうまく起動しない場合があるためです。取り外しておきます。

ディスプレイ・キーボードを接続して初期設定することも可能ですが。

LANケーブルを接続して、別のPCからSSHで接続して初期設定しようと思います。

起動後、イメージ書込み前に作成しておいたユーザでログインしました。

起動後、イメージ書込み前に作成しておいたユーザでログインしました。

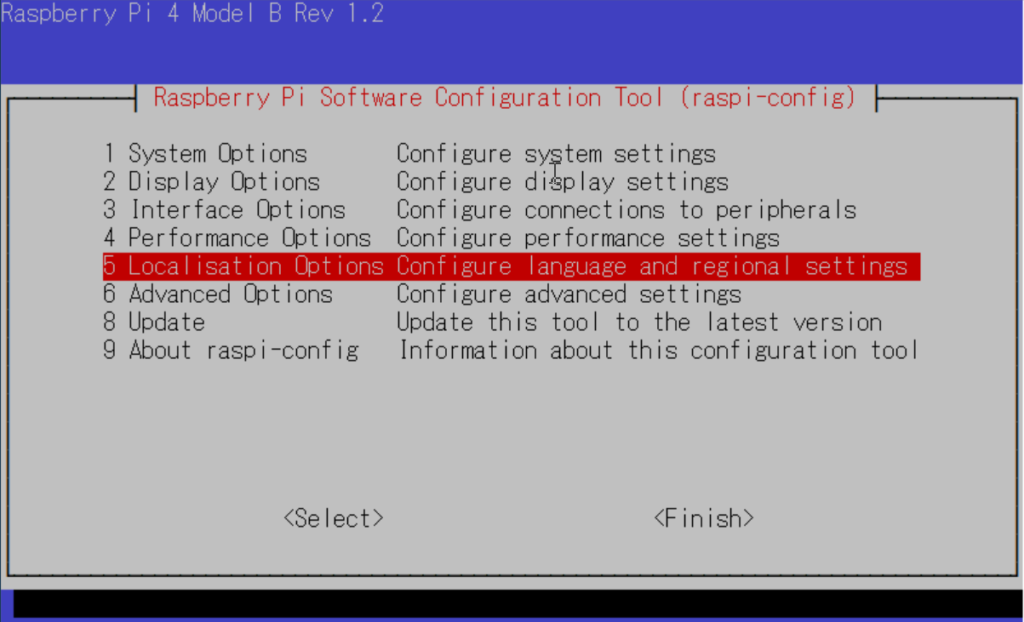

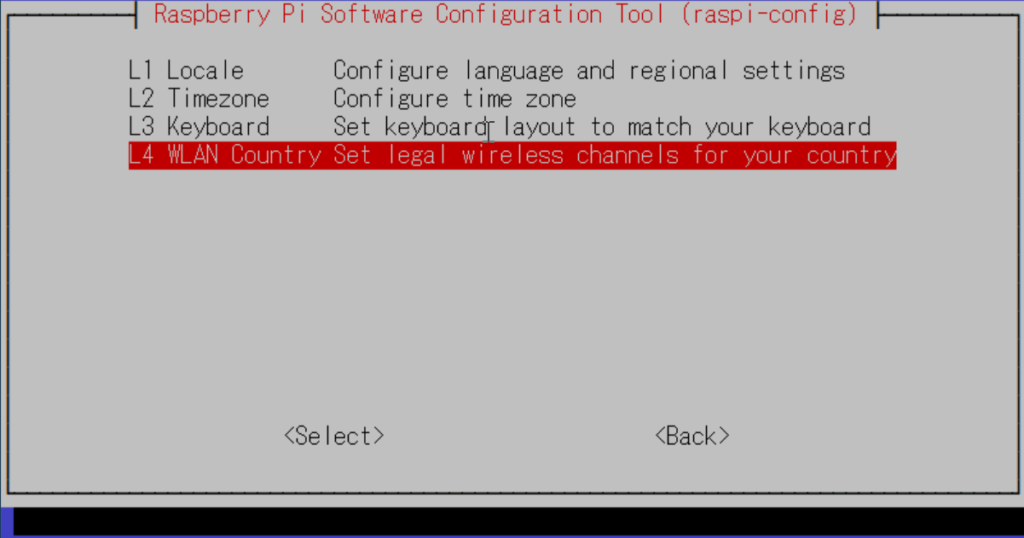

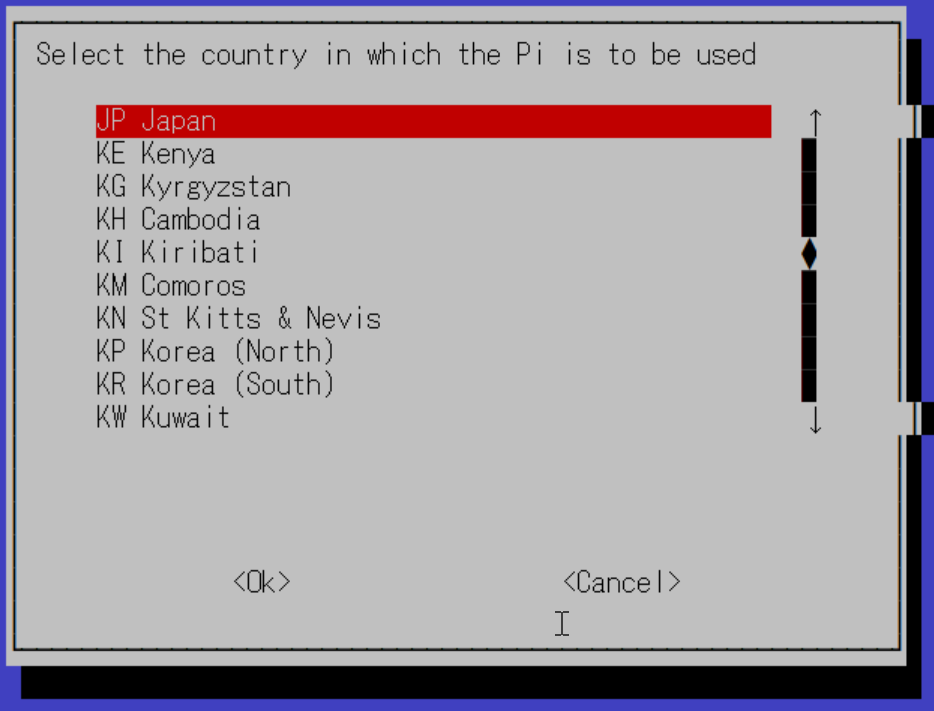

Wi-Fiの国設定

国設定を行わないと、ログイン時に警告が表示されるのですね。

raspi-configで行っておきました。

sudo raspi-config5 Localisation Options→L4 WLAN Country→Jキーを4回ほど押して「JP」選択

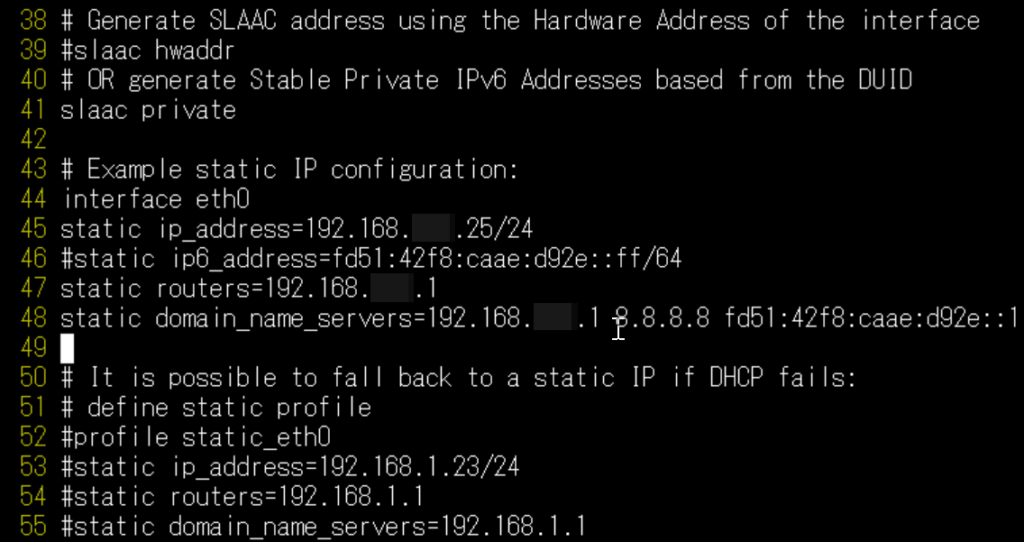

静的IPアドレス設定

※23.10.10追記:

IPアドレスの設定は、OMVインストール後に、OMVのGUIから行う必要がある、との情報が御座いました。

[blogcard url=”https://forum.openmediavault.org/index.php?thread/42728-no-network-connection-after-omv-6-new-installation/”]

DHCPにてOMVインストール後、GUIから設定を行うほうが、動作が安定するそうです。

NASとして使用するということで。有線LANに接続し、静的IPアドレスを割り当てたほうが、今後使用するうえでトラブルは少ないのかなと思います。

dhcpcd.confファイルを編集して、eth0デバイスに静的IPアドレスを割当ました。

sudo vi /etc/dhcpcd.conf編集完了後、再起動すると割り当てたIPアドレスでアクセスできます。

OpenMediaVaultのインストールを始める前に、再起動して静的IPアドレスでSSH接続できるかどうか、確認しておいたほうが良いと思います。

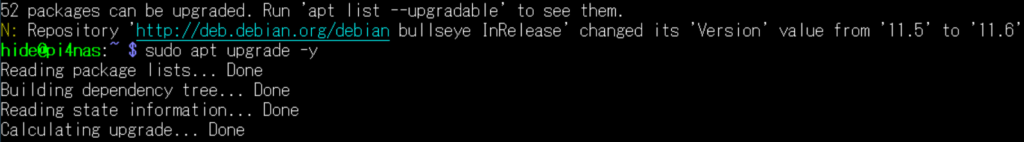

OS更新

aptコマンドでOSを更新します。

sudo apt update

sudo apt upgrade -y 令和5年(2023年)1月現在。アップデートによりDebianのバージョンが11.5から11.6に変わりました。

令和5年(2023年)1月現在。アップデートによりDebianのバージョンが11.5から11.6に変わりました。

OpenMediaVault 6のインストールに特に影響はなく、11.6に更新しても特に問題ありませんでした。

USBストレージのパーティション削除

共有フォルダとして使用するUSBストレージのパーティションは、予め削除しておきました。

sudo cfdisk /dev/sda パーティション削除後、USBストレージは取り外しておきます。

パーティション削除後、USBストレージは取り外しておきます。

後でRaspberry Piを再起動しますが、USBストレージが接続されていると、先に進まなくなる場合があるためです。

今は取り外しておいて、あとでWeb管理画面に入ってから取り付けましょう。

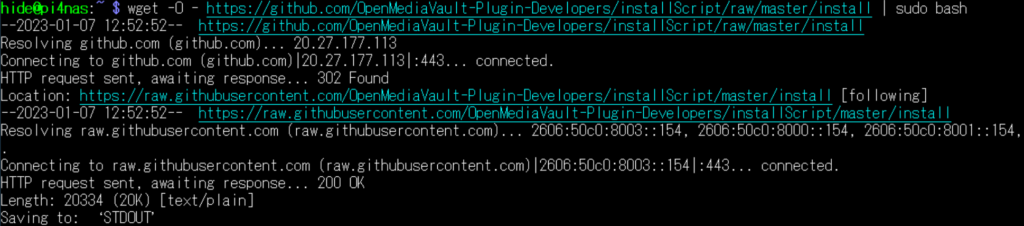

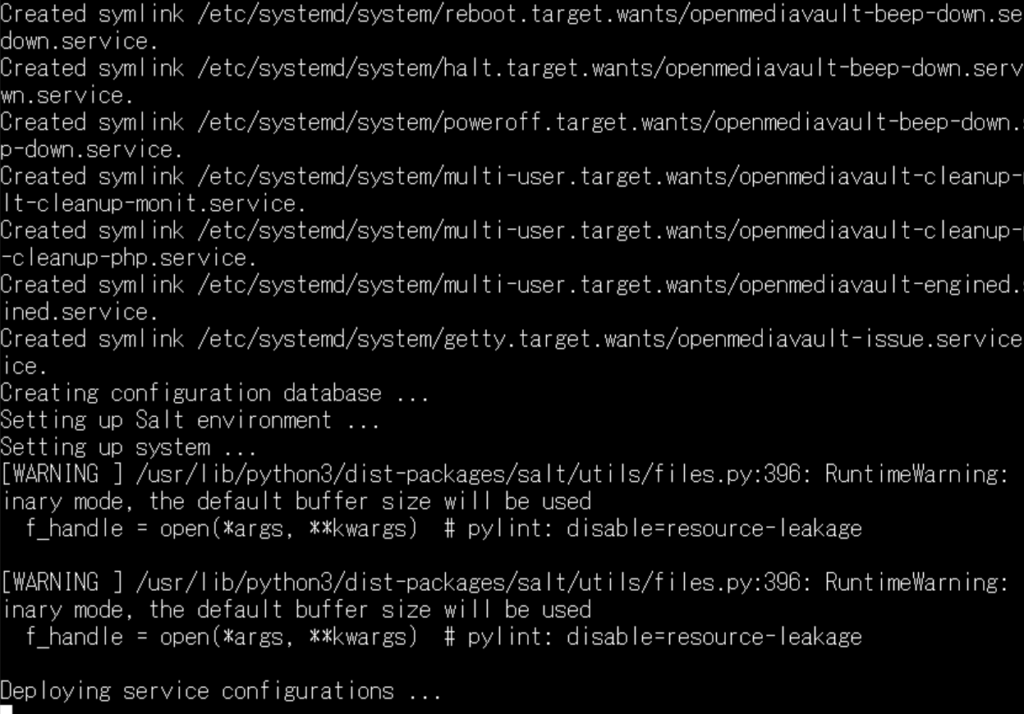

OpenMediaVault 6インストール開始

それではメインのOpenMediaVault 6をインストールしましょう。

下記のコマンドになります。

wget -O - https://github.com/OpenMediaVault-Plugin-Developers/installScript/raw/master/install | sudo bash

実行すると、インストールが開始され、各種パッケージのダウンロードや自動設定が行われます。

実行すると、インストールが開始され、各種パッケージのダウンロードや自動設定が行われます。

microSDカードの速度にもよりますが、30分程度かかりました。

のんびり待ちましょうね。

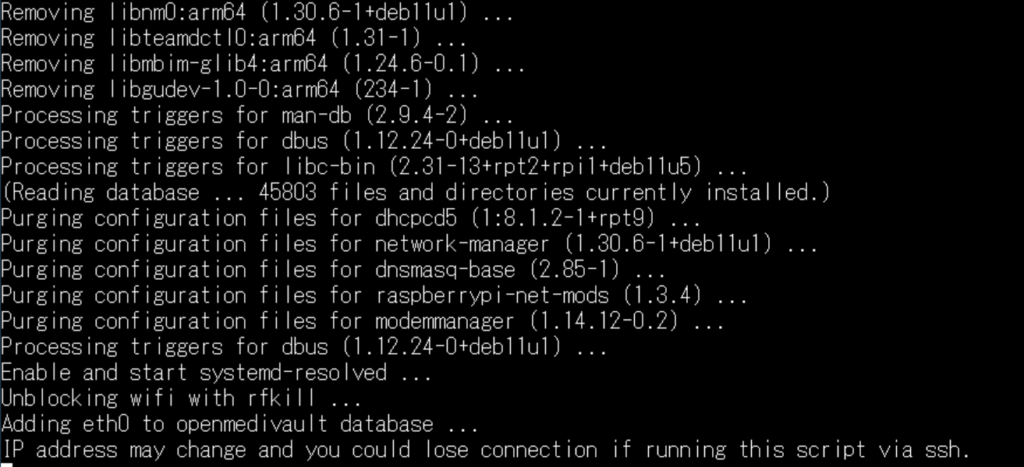

そして最後がこちら。 この表示のあと、SSH接続が切断され、Raspberry Piが再起動します。

この表示のあと、SSH接続が切断され、Raspberry Piが再起動します。

SSH接続が切断されたら、再起動を待つ感じです。

コンソール(ディスプレイ・キーボード)を接続している場合、そちらで再起動を確認します。

静的IPアドレスを割り当てた場合、pingで再起動完了を待ちましょう。

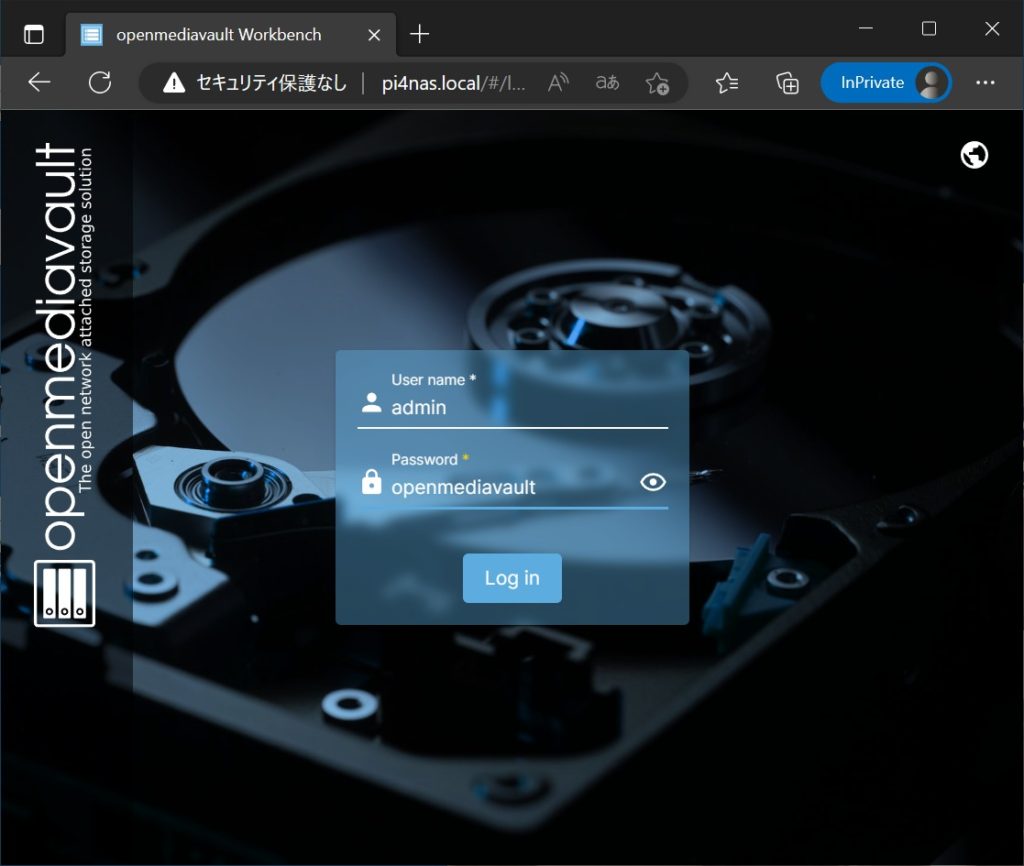

Raspberry Pi 自動再起動後、Webブラウザで初期設定

再起動が完了してしばらく待つと、Webブラウザで初期設定画面にアクセスできるようになります。

IPアドレスまたはホスト名.localでアクセスします。

http://pi4nas.localOpenMediaVault 6の初期設定・ファイルシステム作成

続いて、NASとしての設定に移ります。

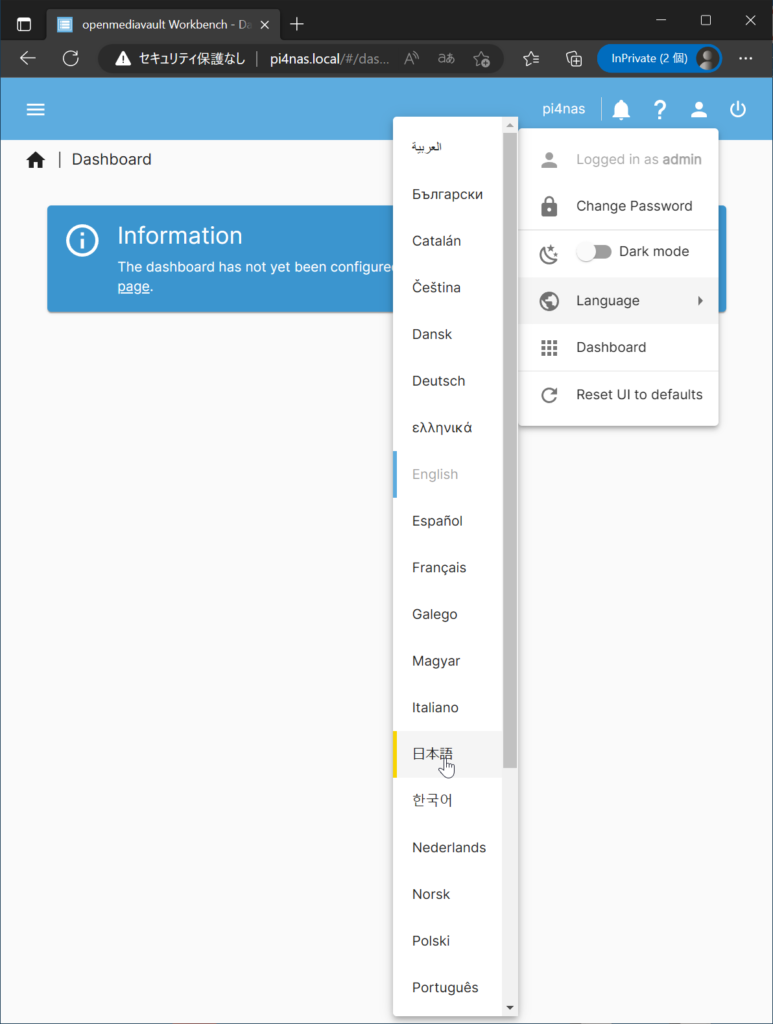

adminログイン・メニューの日本語化

初期ユーザ/パスワードは、admin/openmediavaultのようです。

ログインできましたでしょうか?

ログインできましたら、右上User settingsアイコン→Language→日本語を選択して、メニューを日本語化してしまいましょう。

USBストレージの取り付け

それでは、Raspberry PiのUSB端子にストレージを取り付けましょう。

私は2.5インチHDDを取り付けましたが。

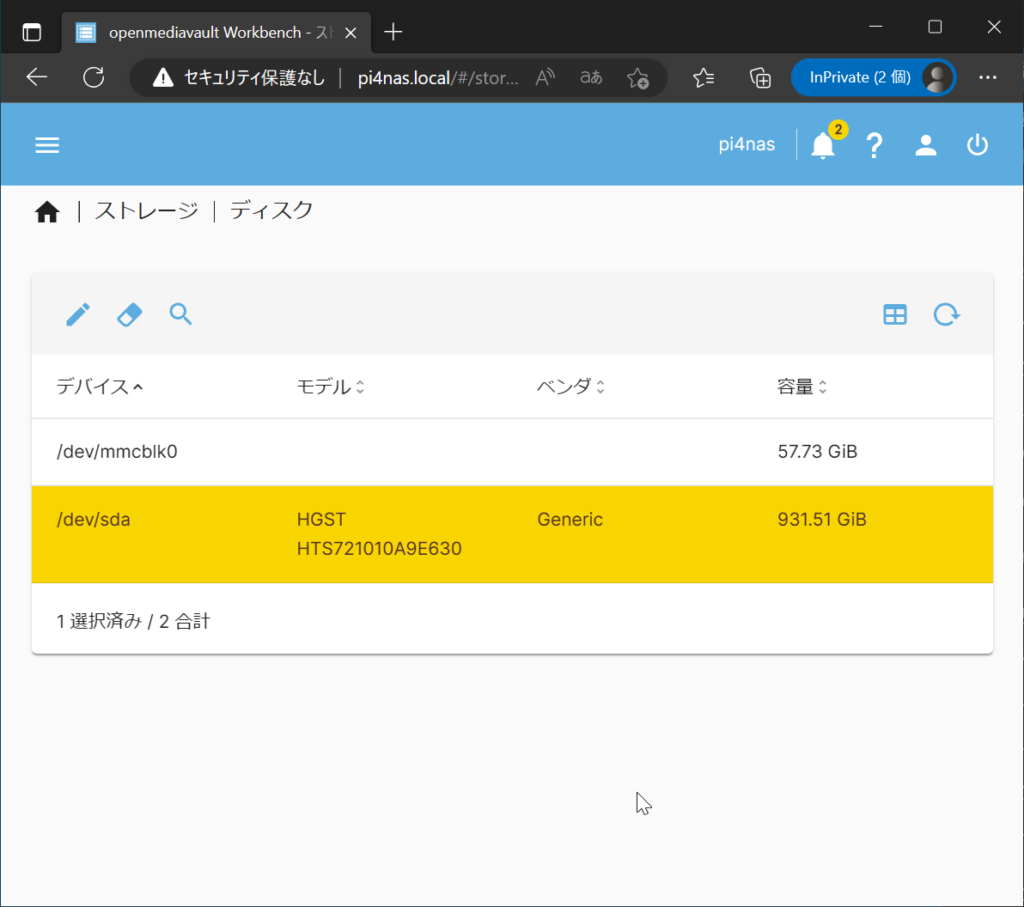

ファイルシステムの作成

ホーム→ストレージ→ディスクを選択しますと。

取り付けたUSBストレージが認識されています。

デバイスは/dev/sdaになります。複数のUSBストレージを取り付けた場合、sdb, sdc・・・のように複数認識されると思います。

デバイスは/dev/sdaになります。複数のUSBストレージを取り付けた場合、sdb, sdc・・・のように複数認識されると思います。

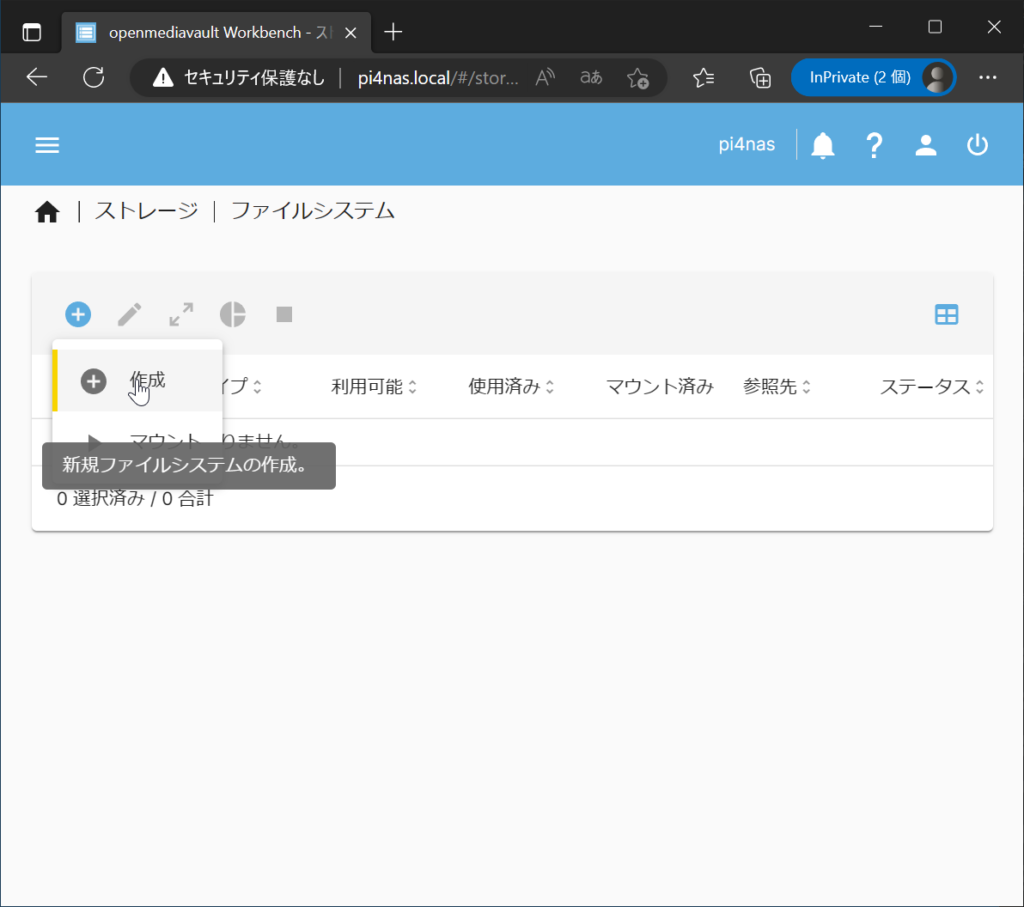

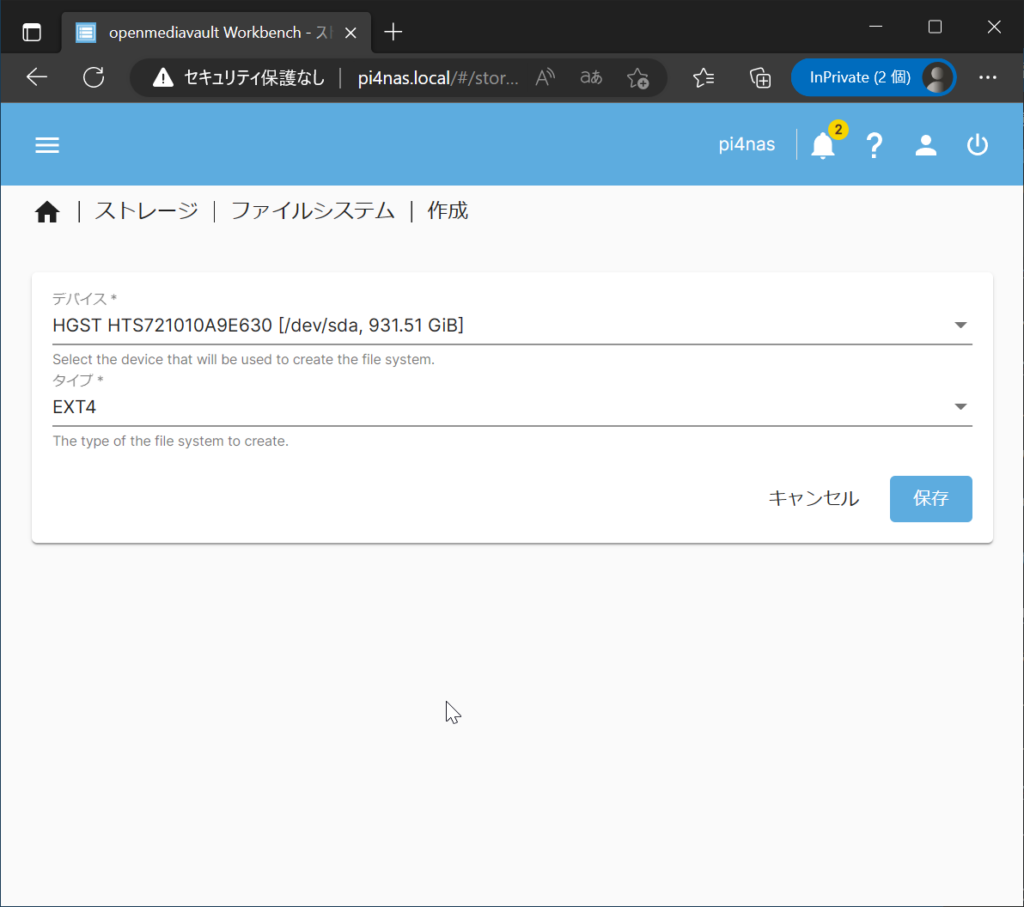

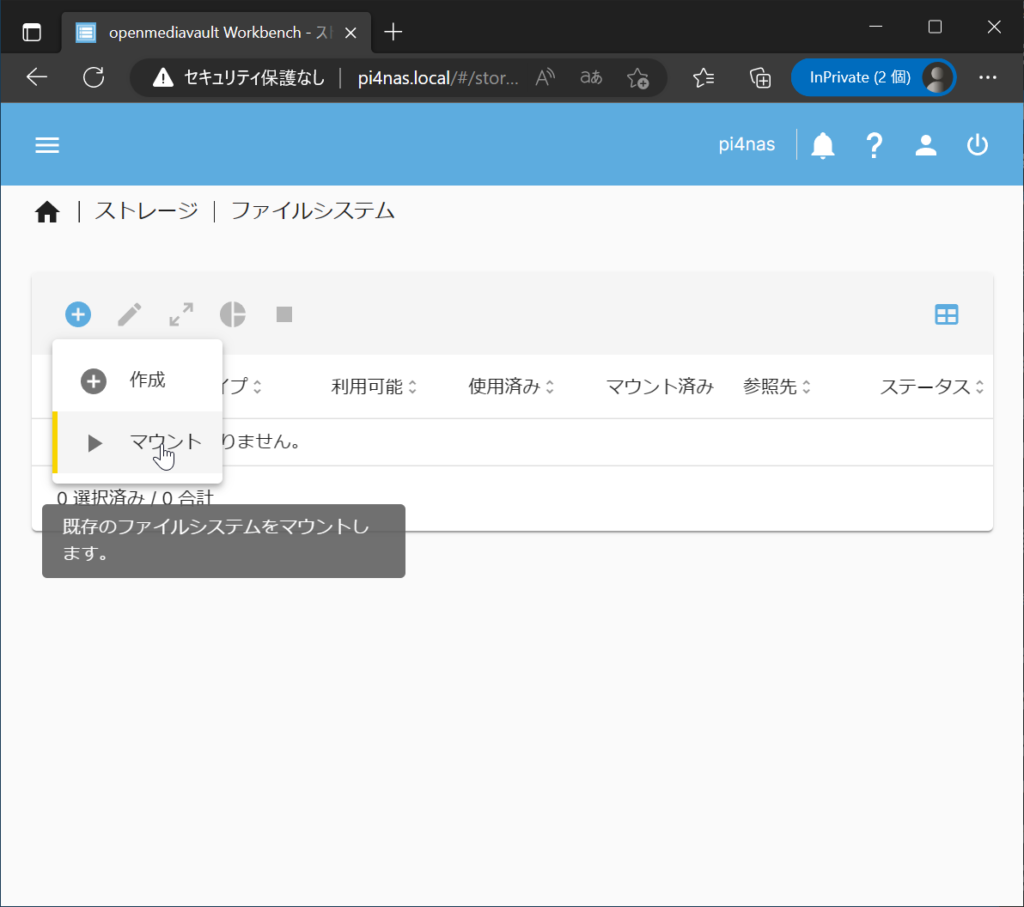

ストレージ→ファイルシステムに移ります。

画面左上の+アイコン→作成メニューを選択して、ファイルシステムの作成に入りましょう。

デバイス欄は、接続したUSBストレージを選択します。

タイプは既定でEXT4が選択されています。何か他に使用したいファイルシステムがあれば、6種類から選べるようです。

「保存」ボタンをクリックして、ファイルシステムを作成します。

「保存」ボタンをクリックして、ファイルシステムを作成します。

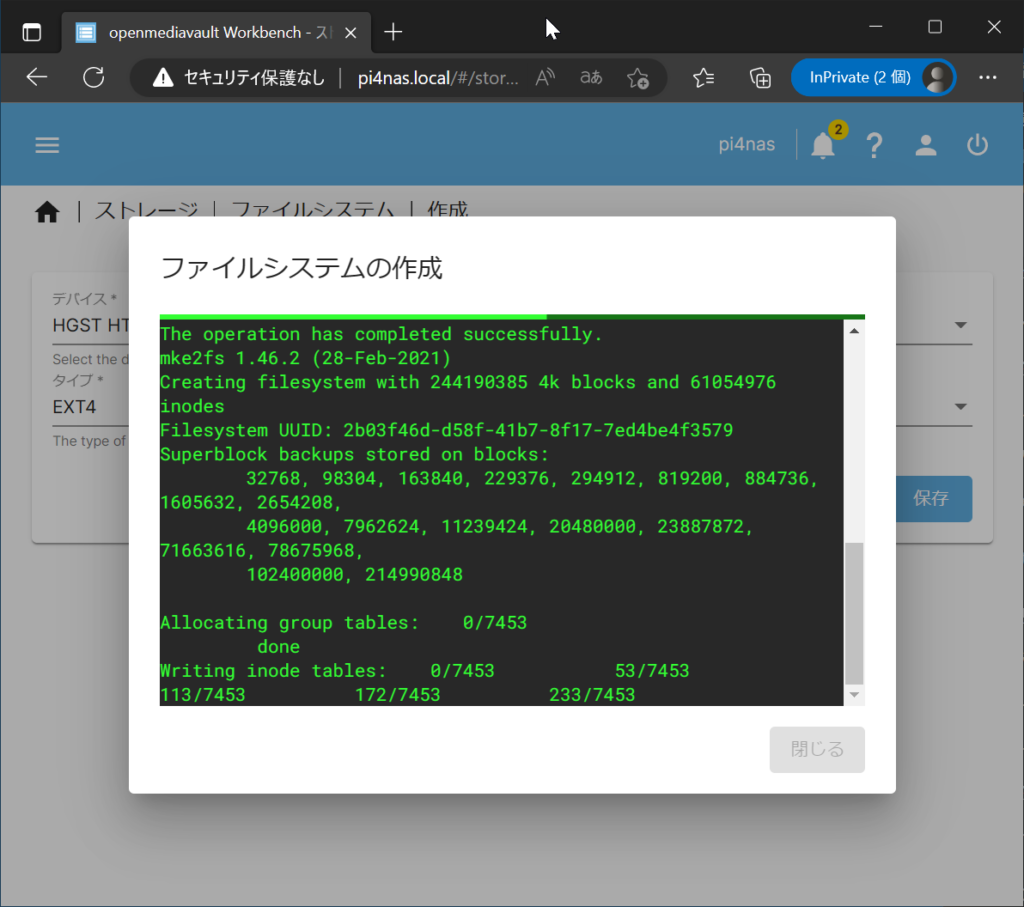

以上で、USBストレージにパーティションを作成して、共有フォルダを作成する準備ができました。

暫く待つと、ファイルシステムが作成され「閉じる」ボタンが押せるようになります。

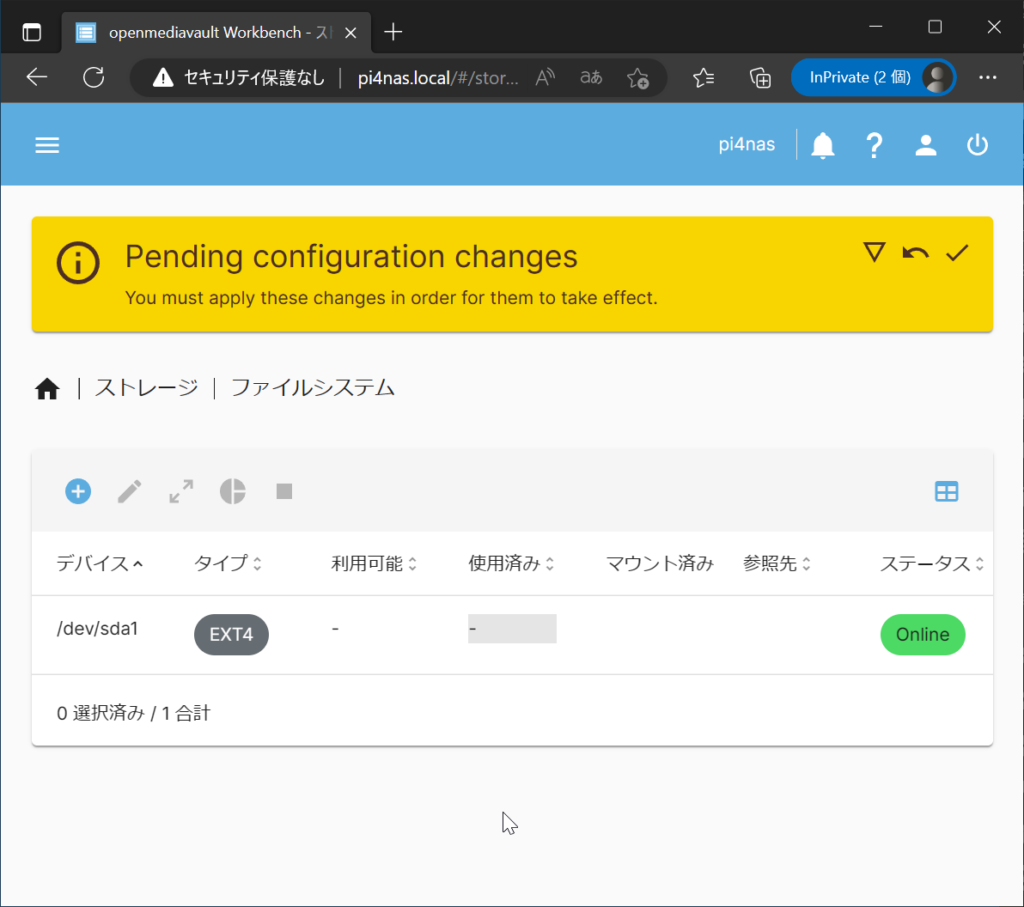

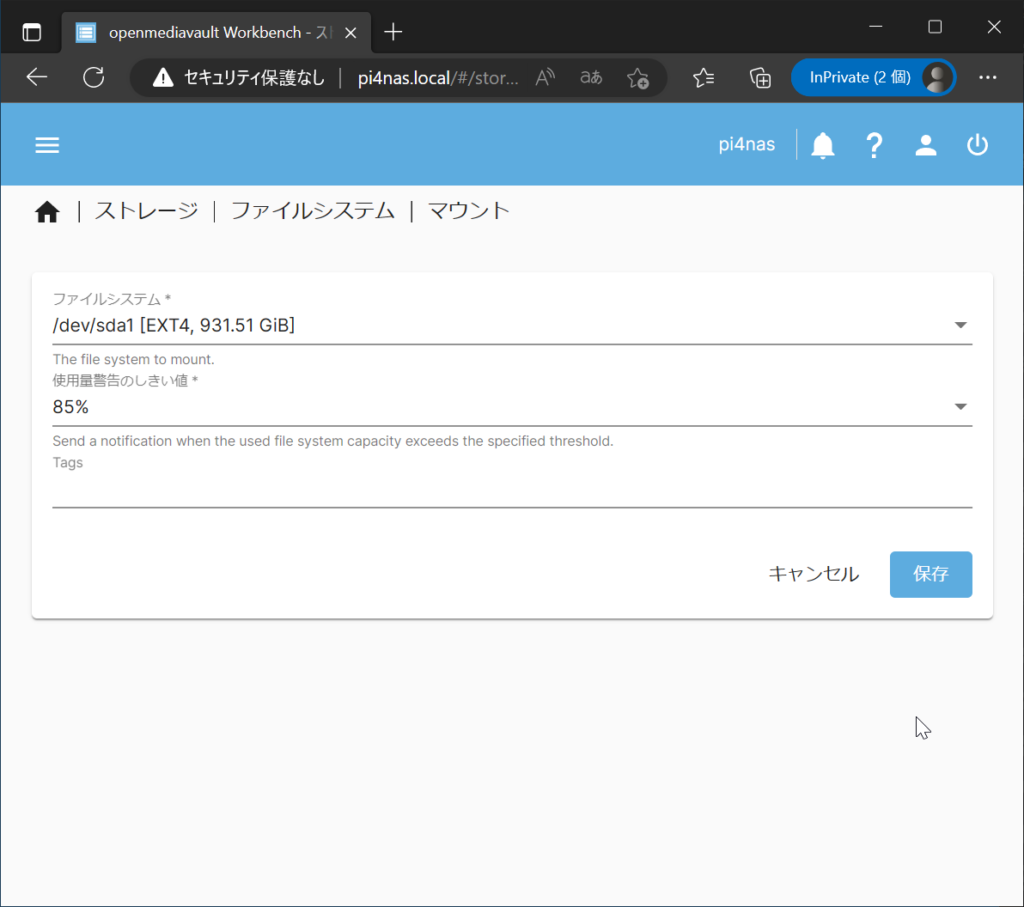

ファイルシステムのマウント

ファイルシステム作っただけでは、マウントされないのですね。

「Pending Configuration Changes」は、「変更を反映しますか?」の意味かと思います。

「Pending Configuration Changes」は、「変更を反映しますか?」の意味かと思います。

この黄色い帯が出ましたら、右端のチェックをクリックしましょう。 これで設定変更が反映されて、次のステップに進めます。

これで設定変更が反映されて、次のステップに進めます。

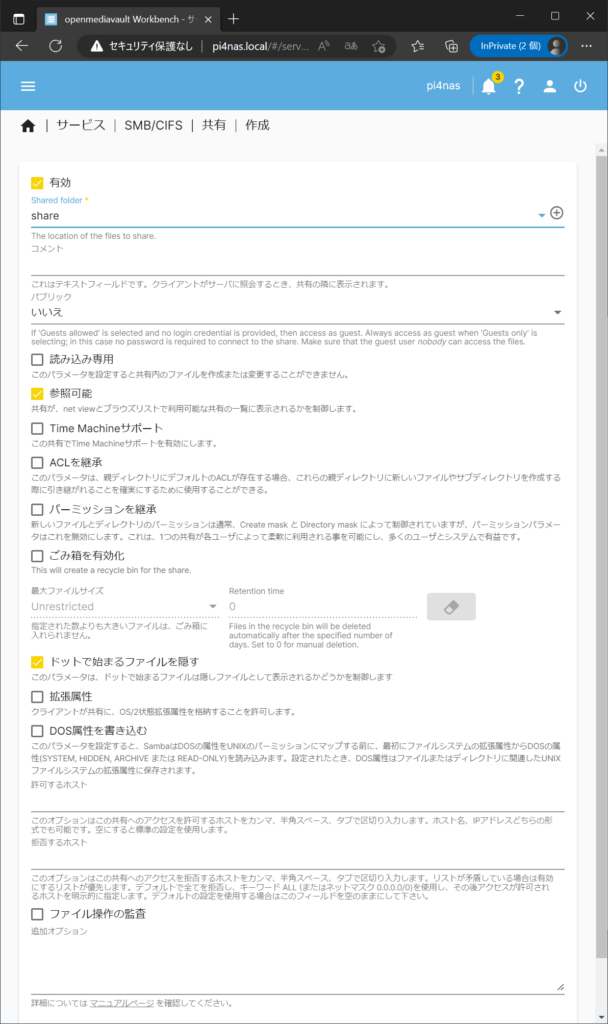

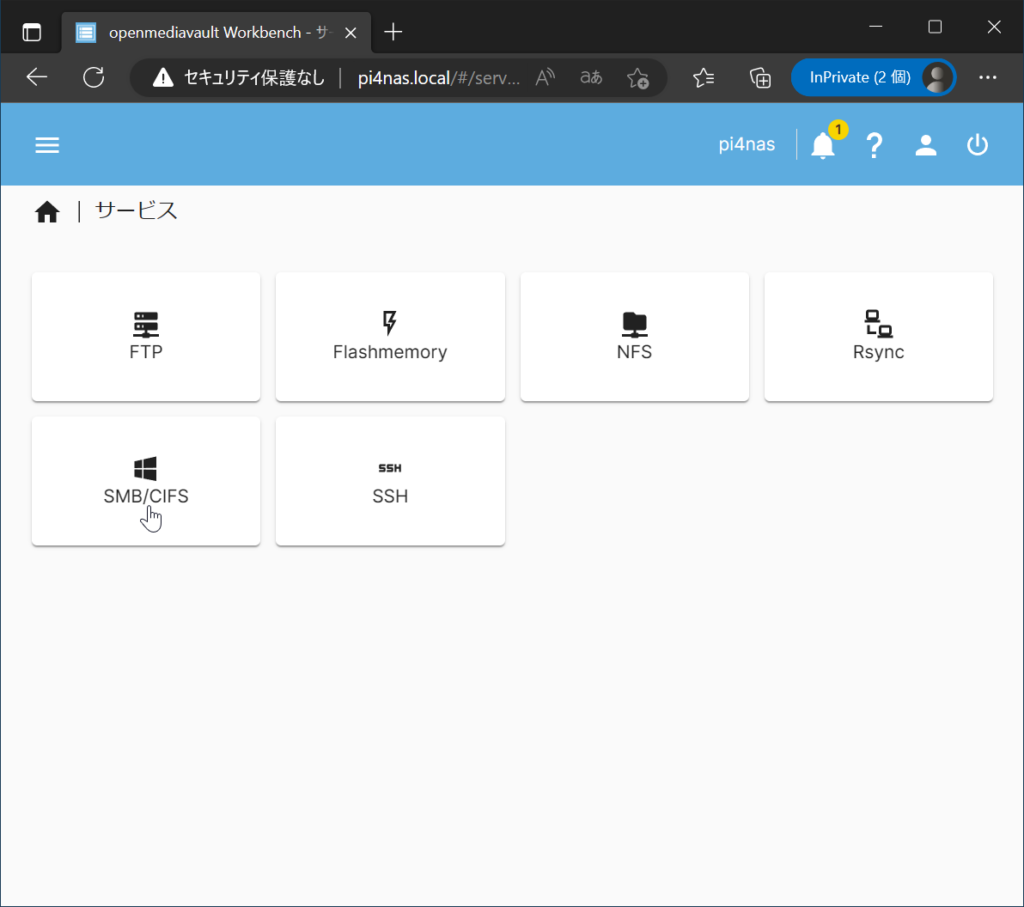

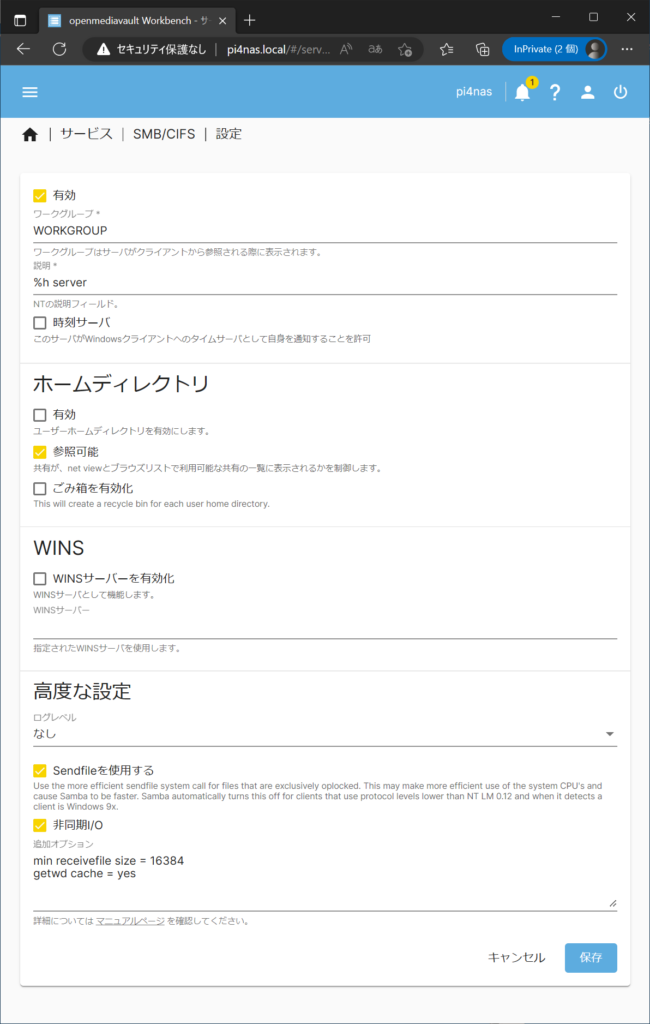

SMB/CIFS設定

SMB/CIFSサービス有効化

Windows PCからNASとして使用するために。

SMB/CIFS設定に進もうと思います。

まずはサービスを有効化します。

- SMB/CIFSサービス「有効」

- 参照可能有効

- Sendfileを使用する有効

- 非同期I/O有効

このあたりで保存→黄色い帯→チェックで反映という感じでしょうか。

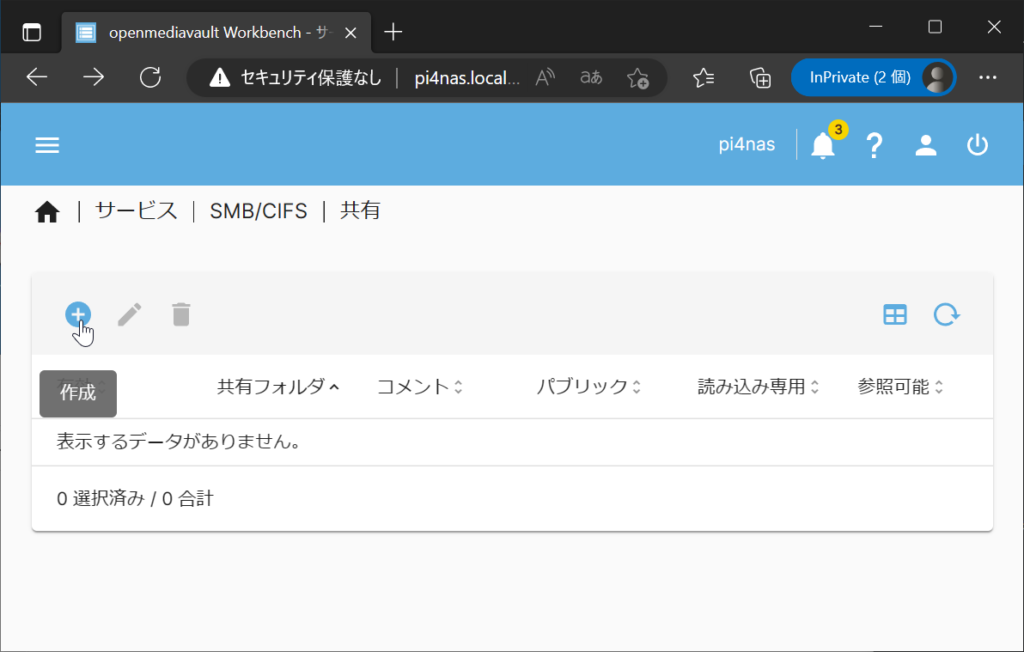

共有フォルダ作成

サービスを有効にしましたが。

共有フォルダはまだ有りませんので、作る必要があります。

サービス→SMB/CIFS→共有に進みます。

共有フォルダの作成は、さらに「Shared folder」欄の右端の+ボタンをクリックします。

共有フォルダの作成は、さらに「Shared folder」欄の右端の+ボタンをクリックします。

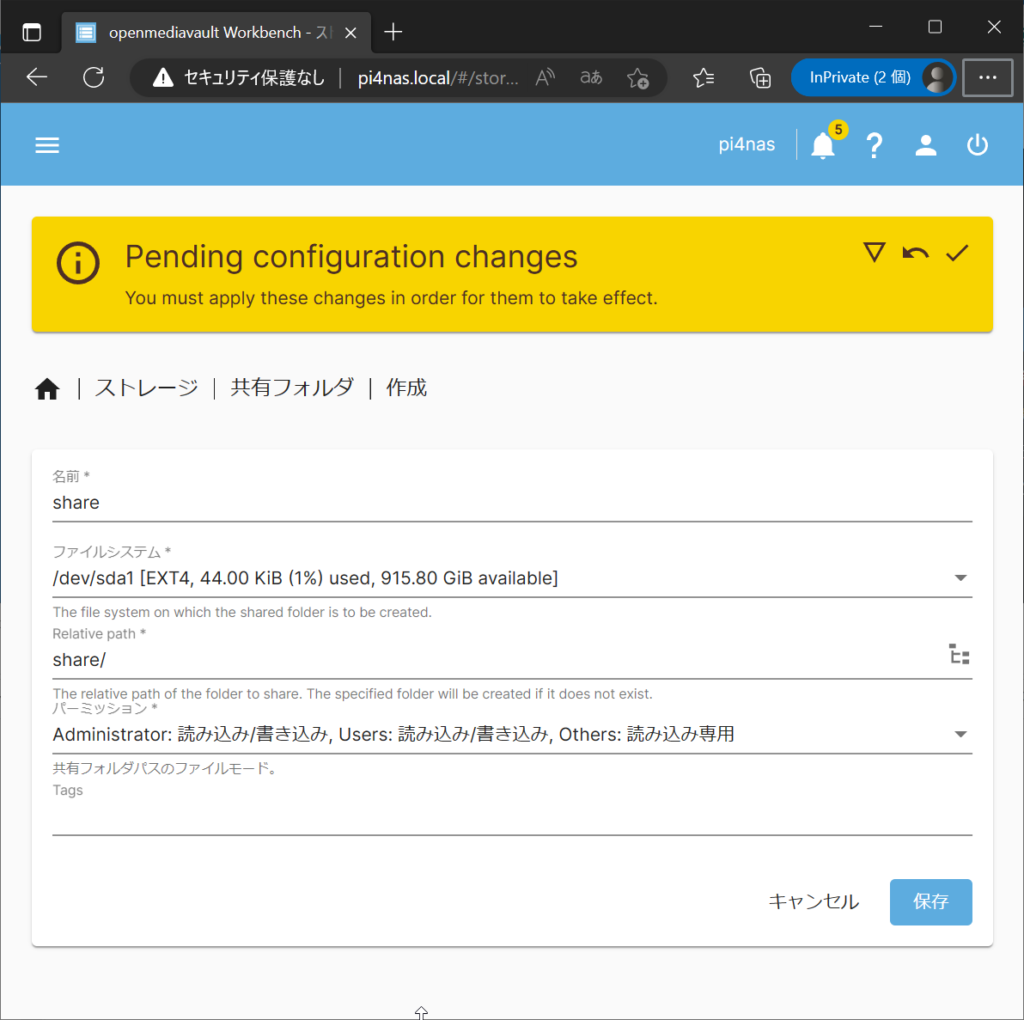

共有フォルダの名前を入力後、ファイルシステムを選択します。

保存で戻って。

ゴミ箱が必要な場合、「有効化」をお忘れなく。

保存→黄色い帯→適用チェックの流れになります。

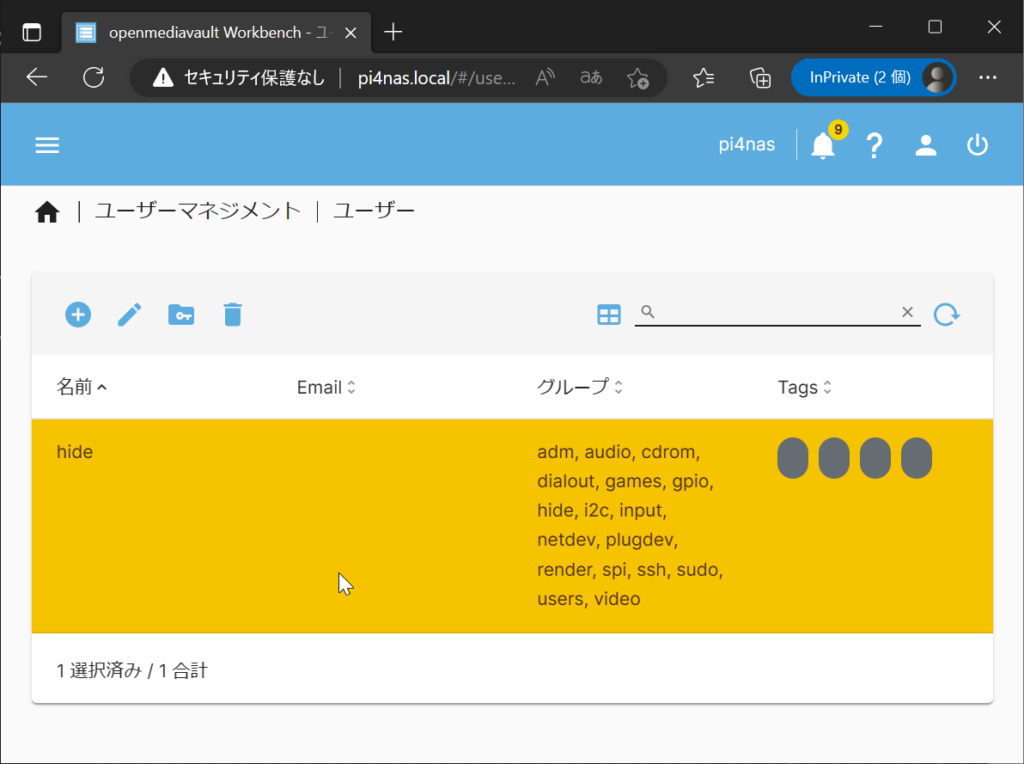

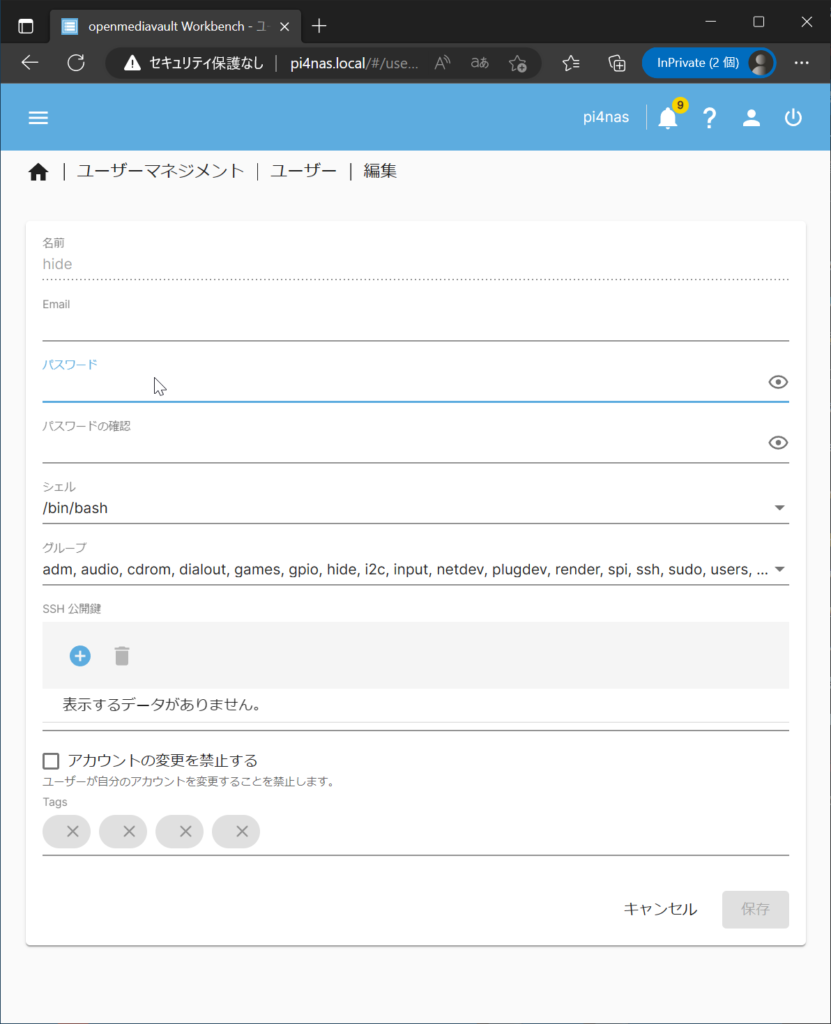

ユーザのパスワード設定

最後にアクセス可能なユーザの作成/パスワード設定を行います。

既にユーザを作成してある場合でも、SMB/CIFSアクセスのために、パスワードを再度設定する必要があるようです。

既にユーザを作成してある場合でも、SMB/CIFSアクセスのために、パスワードを再度設定する必要があるようです。

画面左上の編集(ペンのアイコン)から、ユーザの編集画面に移ります。

別途、ユーザの追加が必要な場合、続けて追加しておきましょう。

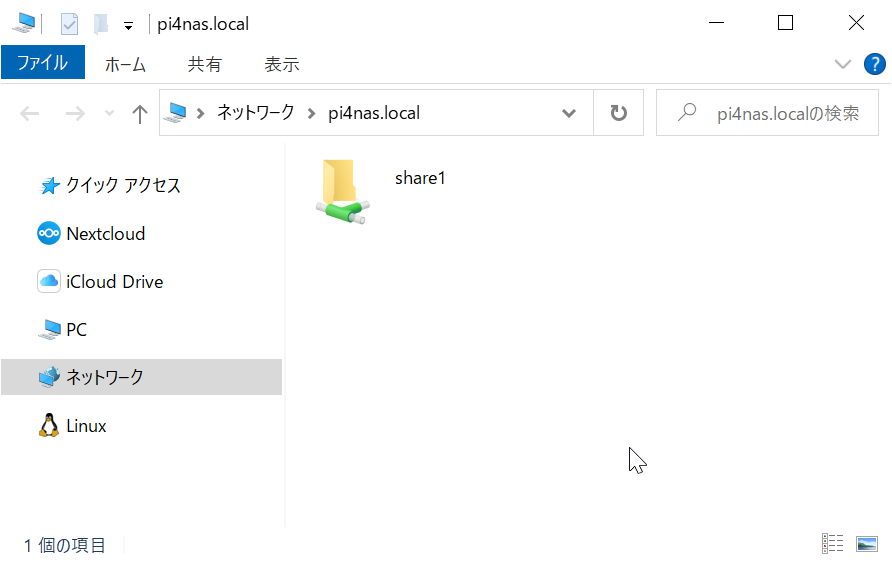

以上で基本的なNASの設定が完了しました。

他のPCから、SMB/CIFSサーバとして、Raspberry Pi 4にアクセスが可能になったかと思いますが、如何でしょうか?

他のPCから、SMB/CIFSサーバとして、Raspberry Pi 4にアクセスが可能になったかと思いますが、如何でしょうか?

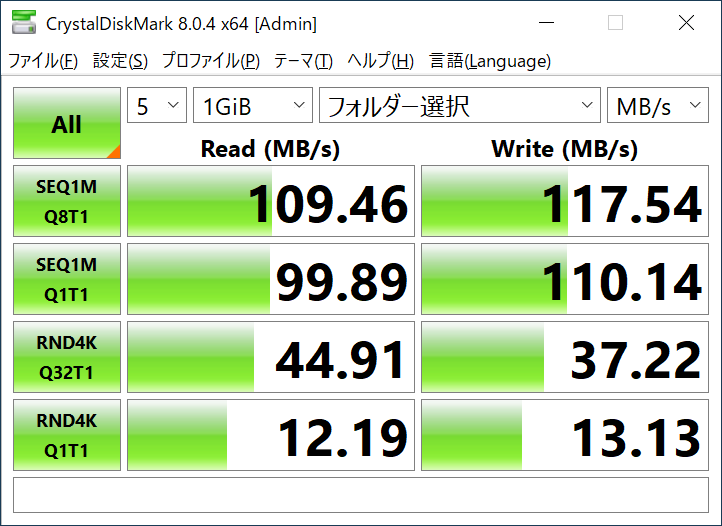

ファイルの転送速度測定

Windows PCからNASとしてアクセスした場合の、ファイルの転送速度を測定してみました。

次の環境になります。

- Windows PCとRaspberry Piを、ギガビット・スイッチに接続

- スイッチは家庭用の5ポートモデル

- Raspberry PiのUSB 3.0端子に、2.5インチHDD 容量1TBを接続し、NAS用ストレージとして使用

- 起動用メディアは、microSDカード容量64GB UHS-I U3対応。

測定は、CrystalDiskMarkさんを使用させて頂きました。

https://crystalmark.info/ja/software/crystaldiskmark/

フォルダーの選択→NASの共有フォルダを指定しました。

測定結果は次のようになりました。

Raspberry PiのUSB 3.0端子は、最大5Gbpsの仕様ですが。

やはりGigabit Ethernet、1000BASE-Tの実質的な転送速度が100MB/s前後で、そちらが転送速度の最大値になっている感じでしょうか。

PCを1台のみ接続して測定しました。複数のPCを接続した場合の結果は変わるのだと思いますが。

おうちLANで、小規模で使用する場合は、十分に実用的な速度が得られる事がわかりました。

NAS構築お疲れ様でした!

十分に実用的な速度で動いている、ということがわかりましたが。機能面につきまして。

今回はSMB/CIFSサーバでしたが。標準の状態で、FTP、NFS、RSyncサーバとしての設定が可能です。さらに、Extrasによる機能拡張が可能です。

またExtras以外に、Dockerによる機能追加も可能です。Nextcloudサーバ機能をOMV管理下のDockerで動かすことも可能のようです。

64ビット版の公式Raspberry Pi OSで動かしているということで。今後もOSが継続的サポートされると思いますので、長期的な運用が可能かと思います。

Raspberry PiでNASを作りたい場合、最もお勧めの方法となります。※令和5(2023)年1月現在

ぜひご活用下さい![amazonjs asin=”B07X71KQDR” locale=”JP” title=”WD デスクトップHDD 12TB USB3.0 WD Elements Desktop 外付けハードディスク / WDBBKG0120HBK-JESN 2年保証”]

コメントを残す