Raspberry Pi 4はUSB 3.0端子が搭載されました。

Raspberry Pi 4はUSB 3.0端子が搭載されました。

高速なUSB 3.0対応ストレージを接続できますが、バスパワーの2.5インチHDDを接続すると、うまく動かない感じでした。詳細はこちらの記事になります。

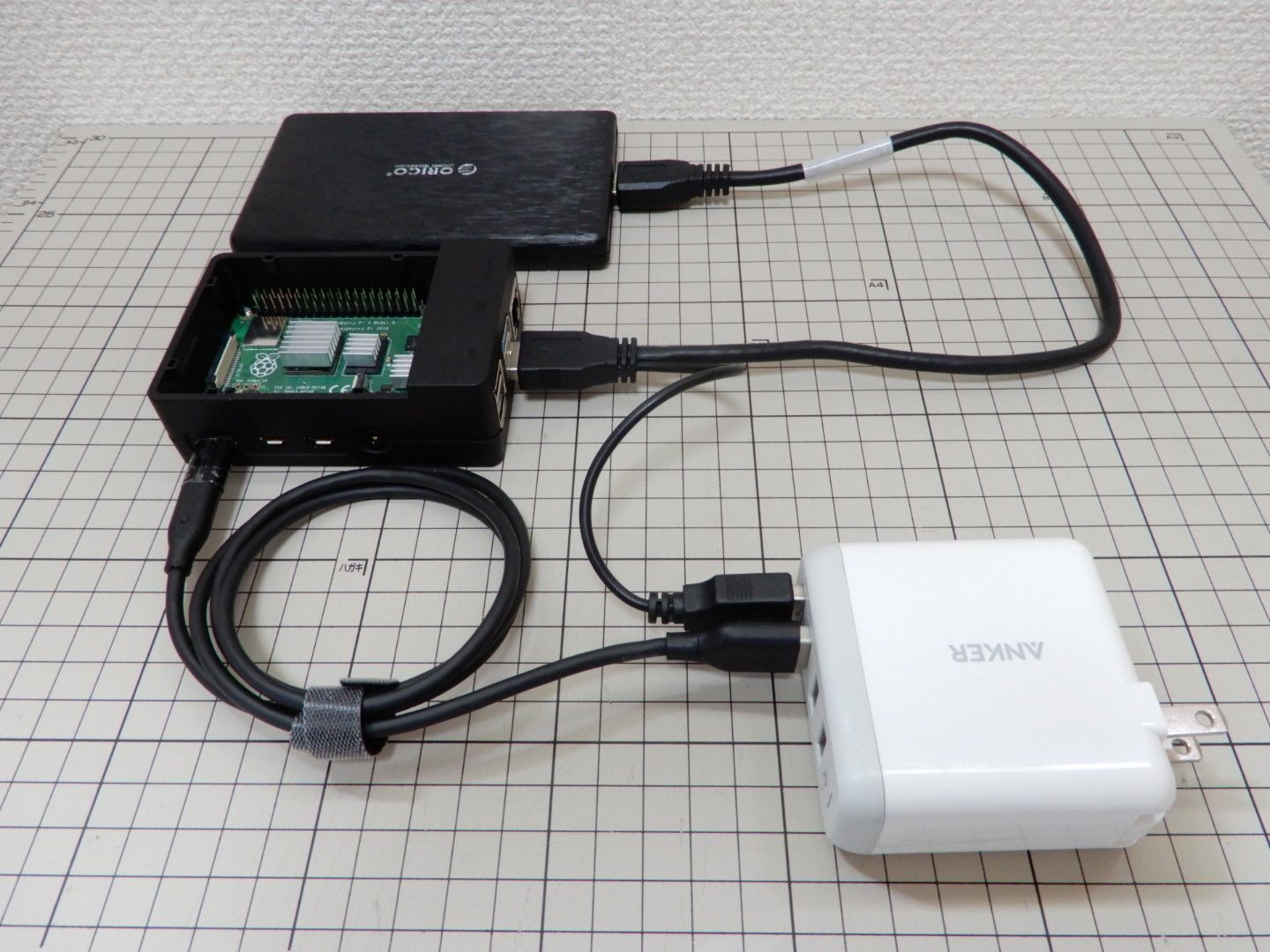

図のように、USB 3.0 microB端子のHDDを接続したい場合、分岐ケーブルで電源を供給することで、コンセント1つでHDDを取り付けることができました。

機材や配線を記録しておこうと思います。

※20.10.4追記:HDDを2台接続したい場合はこちらの記事を御覧ください。

必要な機材

Raspberry Pi 4本体

[amazonjs asin=”B09GRVDPCX” locale=”JP” title=”正規代理店商品 Raspberry Pi 4 Model B (4GB) made in UK Raspberrypi element14 技適取得済商品”]本体はメモリー4GB版で試してみましたが、2GB版、1GB版どれでも大丈夫かと思います。

USB電源

[amazonjs asin=”B00PK27K5Q” locale=”JP” title=”Anker PowerPort 6(60W 6ポート USB急速充電器) iPhone / iPad / iPod / Xperia / Galaxy / Nexus / 3DS / PS Vita / ウォークマン他対応 【PowerIQ搭載】(ホワイト)”]Raspberry Pi本体に最低3A、そしてHDDへの給電に1Aを想定すると、20W以上の電源が必要かと思います。USB端子が、Raspberry Pi用に1つ、HDD用に1つ必要になります。

Raspberry Pi用電源ケーブル

こちらに詳細を記載致しましたが、どうせならUSB 3.1 Gen2対応ケーブルをお勧め致します。[amazonjs asin=”B01GGKYR2O” locale=”JP” title=”Amazonベーシック USBケーブル 0.9m (タイプC – 3.1Gen2タイプAオス) ブラック”]

2.5インチHDD

[amazonjs asin=”B08ZJFYB9J” locale=”JP” title=”Seagate 外付ハードディスク 5TB ExpansionポータブルHDD データ復旧3年付 【PS5/PS4】動作確認済み 3年保証 2.5インチ STKM5000400″]端子にUSB 3.0 microBを採用したHDDを使用します。

USB 3.0 microB電源分岐ケーブル

[amazonjs asin=”B00VGGYFQM” locale=”JP” title=”Y字Wパワーケーブル USB3.0 microB 簡易パッケージ (黒)”]手持ちのY字ケーブルの販売は収束してしましましたが。

microB端子対応の、電源供給用USB端子付きY字ケーブルを使用して、ストレージに電源を供給します。

給電用のUSB(2.0)ケーブルが短いため、Raspberry Pi本体とUSB電源の距離が近くなってしまいます。

USB 2.0延長ケーブル

[amazonjs asin=”B01N7W151D” locale=”JP” title=”BUFFALO USB2.0延長ケーブル カーボン素子ねり込 1m ブラック BSUAAFR210BK”]このため、延長ケーブルを使用したほうが、配線の取り回しの自由度が上がるかと思います。

配線図

以前、USB 2.0で行った

こちらとほぼ同じ配線になります。Pi3がPi4になり、USB端子が2.0から3.0になりました。

動作確認

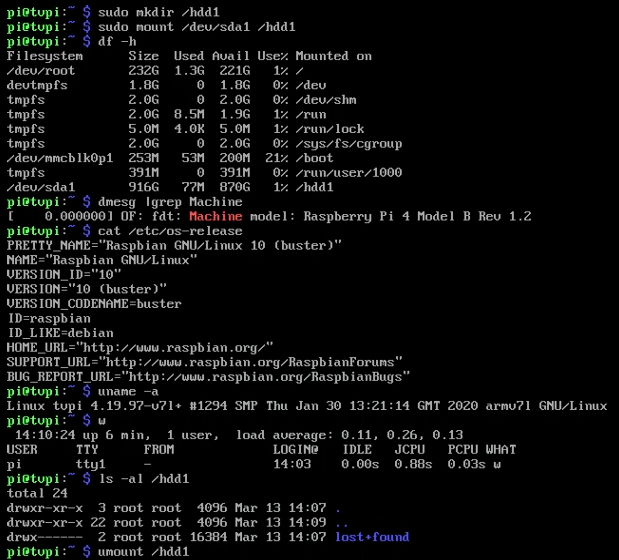

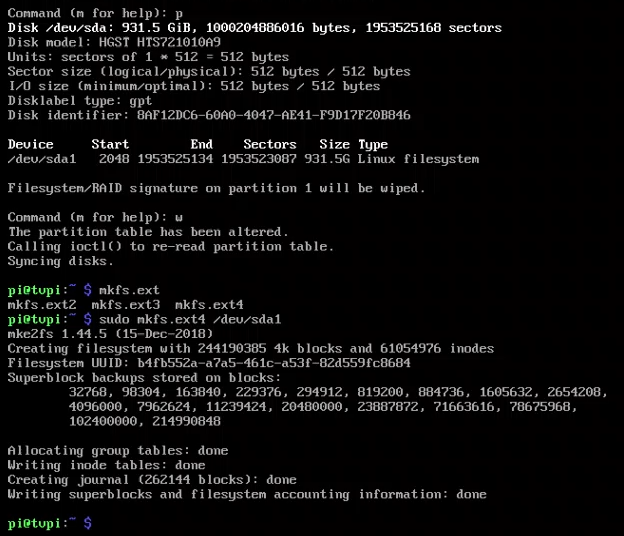

このような配線で、本当にHDDが安定動作するのか?Raspbian Liteを起動後、実際にHDDにパーティションを作成、ディスクチェック(fsck)を動かしてみました。

sudo fdisk /dev/sda

# sda1パーティション作成

sudo mkfs.ext4 /dev/sda

sudo mkdir /hdd1

sudo mount /dev/sda1 /hdd1ファイルシステムの作成(フォーマット)も特に問題なく終了しました。

1TBのHDDを使用しましたが、使用可能な容量は870GBのようです。ふむふむ。

1TBのHDDを使用しましたが、使用可能な容量は870GBのようです。ふむふむ。

アンマウント後、fsckをかけてみましたが、特に問題ありませんでした。 これから実際に長時間動かしてみて、様子を見ようと思います。

これから実際に長時間動かしてみて、様子を見ようと思います。

[amazonjs asin=”B000THQ4ZO” locale=”JP” title=”ヘラマンタイトン 結束バンド インシュロック AB200-W 100本入 耐候・屋内外用グレード 黒”]結束バンドでコンパクトにまとめると、このような感じになりました。 Raspberry Pi 4でNASや

Raspberry Pi 4でNASや

録画サーバを作る場合

コンバクトに設置できそうです。

宜しければお試しくださいませ。

※20.10.4追記:HDDを2台接続したい場合はこちらの記事を御覧ください。

コメントを残す